災害レジリエンスとは|防災力向上のための6つの対策軸

こんにちは、レスキューナウです。

地震や火災、テロ、感染症など、さまざまなリスクが企業活動を脅かす現代。こうしたマルチハザード時代において、注目されているのが「レジリエンス(回復力・しなやかさ)」です。

危機に直面したとき、組織がどれだけ柔軟に対応し、迅速に回復できるか。その力が、事業継続や信頼維持の鍵となります。

本記事では、災害におけるレジリエンスの重要性と企業がレジリエンスを高めるための6つの要素について、情報の流れに注目しながら解説します。

この記事の目次[非表示]

- 1.災害レジリエンスとは

- 2.災害レジリエンスを高めるメリット

- 2.1.予測の能力が高まる

- 2.2.打撃(ダメージ)に対する耐久力が高まる

- 2.3.回復スピードが上がる

- 2.4.より良い結果を得る

- 3.災害レジリエンスを高めるためには

- 4.より効率的に災害レジリエンスを高める「情報の流れ」とは

- 5.最後に

災害レジリエンスとは

レジリエンスとは、「回復力」「復元力」「再起力」「弾力」などと訳される言葉で、「困難をしなやかに乗り越え回復する力」や「精神的回復力」として2010年代頃から社会全体に広く認知されるようになりました。

つまり、災害レジリエンスとは「危機(事業継続を阻む因子)に対して柔軟に対応する力」のことであり、テロや感染症など多様なリスクにさらされる現代社会において、今まさに必要とされている力の1つです。

災害レジリエンスを高めるメリット

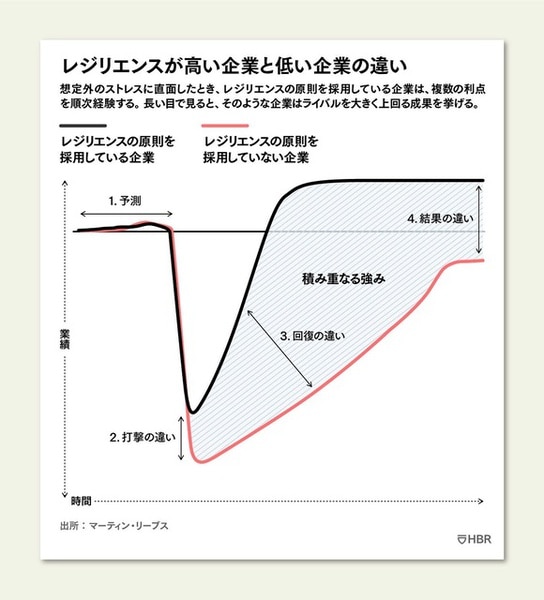

では、災害レジリエンスが高い企業は、低い企業と比べてどのような特徴があるのでしょうか。

ここでは、ハーバード・ビジネス・レビューで言及されているレジリエンスを高める4つのメリットをもとにご紹介します。

予測の能力が高まる

差し迫っているリスクにいち早く気付くことができます。

迅速なスタートダッシュを切ることで、危機を回避・軽減することに繋がります。

打撃(ダメージ)に対する耐久力が高まる

危機により受ける打撃(ダメージ)を最小限に抑えることができます。

回復スピードが上がる

復旧するためにどのような修正が必要かを見極め、それを迅速かつ有効に実行できます。

より良い結果を得る

普及した後、被災以前よりも強固な組織に成長することができます。

出展:Harvard Business Review「企業はレジリエンスを高めるために何をすべきか」

災害レジリエンスを高めるためには

「レジリエンス」を高めるためには、以下の6つの要素を軸に考えます。

冗長性

複数の手段やバックアップを有しているか。

サプライチェーンでは、マルチファブやマルチサプライヤーといった施策が用いられています。

▼サプライチェーンのBCP対策について詳しく知りたい方はこちら▼

多様性

多様な対応策を持っているか。

BCPにおいては、対応策の多様化はもちろん、現場・担当者への権限移譲も重要になります。

モジュラー性

組織を細分化し、個々の要素がダメージを受けても全体が破綻しない状況を作れているか。

境界線のはっきりした小規模な単位に分割することで、個々の要素の状況を把握しやすく、危機の際には素早く組み立て直すことが出来ます。

適応力

試行錯誤を通じて進化できているか。

防災・BCPにおいては、過去の被災経験や訓練で顕在化した課題を基に、対応策の見直しを実施できているかが重要です。

慎重さ

重大なリスクがある場合、そのリスクがいつかは発生するものと考えて行動できているか。

事前に予防措置を取ることだけでなく、誤情報に惑わされずにきちんと状況を見極めて判断する慎重さも重要です。

一体性

企業の目標や活動が、サプライチェーン全体や社会全体のニーズと合致しているか。

大規模な災害が発生すると、取引先や地元住民との連携が必要になる場合も多いです。

より効率的に災害レジリエンスを高める「情報の流れ」とは

上記6つの要素を充実させることと並行して、危機発生時に機能する体制づくりを進めることも重要です。

リスクを事前に把握・評価し、適切にコントロールするリスクマネジメントの取組みと、危機やリスクが発生した際に迅速かつ適切な対応を講じるクライシスマネジメントの2つの視点から対策を進めることで、より効率的に災害レジリエンスを高めることができます。

▼リスクマネジメントとクライシスマネジメントの違いを知りたい方はこちら▼

そのためには「円滑な情報の流れ」を構築することが不可欠です。

レスキューナウでは、この「情報の流れ」を以下の4つに分類して考えています。

危機の覚知

まずは災害や事故、事件の発生を覚知することが災害対応の第一歩です。

いかに素早く覚知することができるかで企業の命運が分かれることもあります。

自社へ影響が出る前に事象の発生を覚知するために、TVやインターネットだけでなく、リスクの発生を知らせてくれるPUSH型サービスを導入している企業が増えてきています。

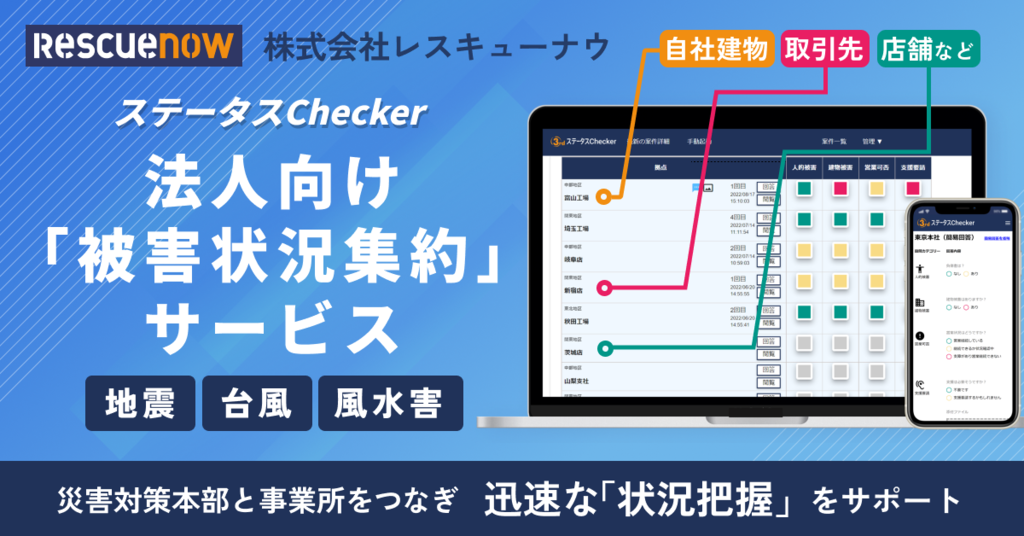

状況の把握

危機の発生を覚知した後は、ライフラインの稼働状況や交通機関の状態なども確認する必要があります。

そして、自社や取引先への影響の有無を確認し、影響の可能性がある場合には、従業員や取引先へ被害状況を確認する流れになるかと思います。

影響の有無を確認するために、収集した情報と事業所リスト・取引先リストを突き合わせている担当者様も多いですが、この作業に時間を取られて状況把握が遅れてしまうこともあるようです。

情報共有

状況が把握できたら各部署や取引先に情報を共有します。

情報共有の手段やフォーマットが定まっていない会社の場合、部署や事業所ごとにばらばらの形式で共有されていて、集約するのに無駄な時間が発生しているケースもあります。

▼災害時の情報共有のポイントはこちら▼

報告

対応状況を経営層に報告(特段被害がない場合は、対応クローズの報告になるかと思います)。

報告資料の作成に時間を取られていたり、慌ただしい災害対応の最中に何度も上司から催促が来る、というお話もよく聞いています。

あらかじめ報告のタイミング(対応開始から2時間後に報告を入れる等)と、フォーマットを決めておくことで、報告する側も受ける側もストレスが軽減します。

最後に

テレワークが浸透する中で、様々なバックオフィス業務がDX化していますが、上記「情報の流れ」もクラウドサービス等を導入してDX化している企業が増えています。

特に、社内の情報共有など外部に委託できない業務は社員が担うとして、リスク情報の監視・集約作業は外部リソースを活用すると効率的です。

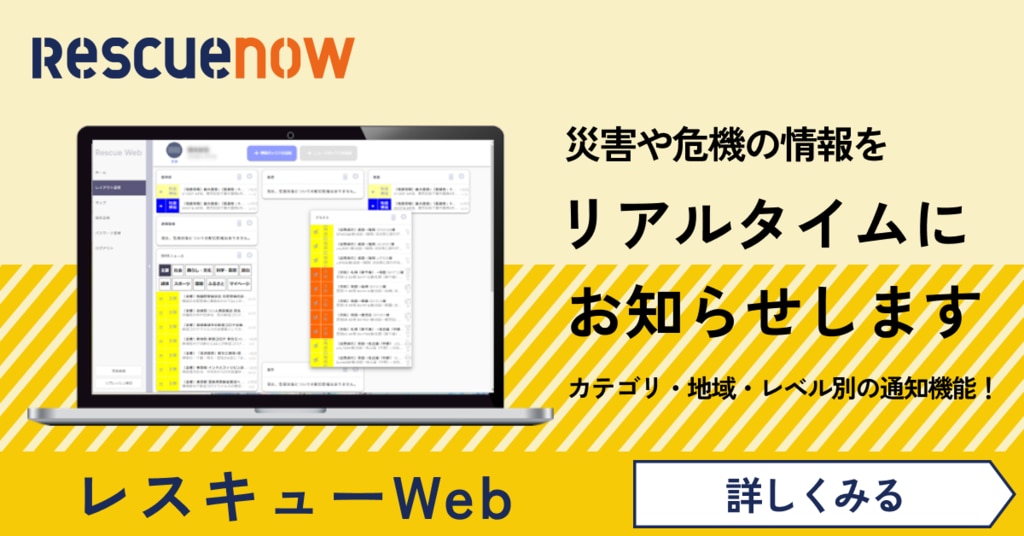

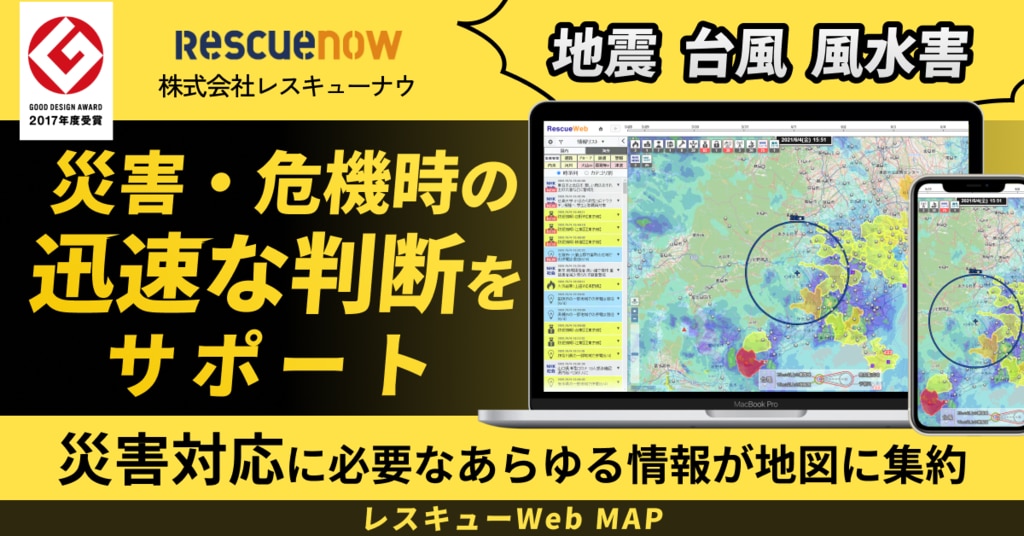

レスキューナウは、危機管理ソリューション「レスキューWeb」を通じて、リスク情報を専用ウェブサイトとメール経由で素早く提供し、お客様の情報の流れをサポートしています。

また、企業の危機管理に必要な4つの機能(安否状況・拠点情報・危機管理情報・タスク管理)を1つにまとめたオールインワン危機管理ツール「imatome」もご用意し、経験が浅い方や危機管理業務を1人でご担当されている方をサポートいたします。