危機管理とは?リスク管理との違いや企業がすべき対策、BCPとの関係を解説

こんにちは。レスキューナウです。

大雨や地震といった自然災害をはじめ、インフルエンザやコロナウイルスが流行するなど、事業を取り巻くリスクは年々複雑さを増しています。

特にグローバル化やサプライチェーンの拡大により、海外で部品供給が停止したり、物流が混乱したりするリスクまで、その範囲は国内に留まらず広く波及しています。

こうした世界情勢の中で、重要性が高まっているのが「危機管理(クライシスマネジメント)」や「リスク管理(リスクマネジメント)」といった概念です。

これらの言葉は、防災やBCPについて知ろうとする際によく目にしますが、それぞれどのような意味を持ち、企業にはどういった対応が求められているのでしょうか。

本記事では、「危機管理」や「リスク管理」の違いや具体的な対策の進め方についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

▼ 企業における「危機管理」で重要な「BCP」、ここからはじめませんか。

この記事の目次[非表示]

- 1.危機管理(クライシスマネジメント)とは

- 2.危機管理とリスク管理

- 2.1.リスク管理(リスクシスマネジメント)とは

- 2.2.危機管理とリスク管理の違い

- 2.3.危機管理とBCPの関係性

- 3.企業や組織における危機管理・リスク管理の重要性と具体的な効果

- 3.1.事業の継続

- 3.2.従業員の安全確保

- 3.3.社会的信頼の維持

- 3.4.経営資源の保護

- 3.5.法令遵守とコンプライアンスの確保

- 4.危機管理対策・リスク管理対策の具体的な進め方

- 4.1.リスク管理対策の4ステップ

- 4.1.1.①リスクの発見・特定

- 4.1.2.②リスクの分析・評価

- 4.1.3.③リスク対策の策定

- 4.1.4.④リスク対策結果の評価

- 4.2.危機管理対策の4ステップ

- 4.2.1.①体制の構築

- 4.2.2.②危機管理マニュアルの策定

- 4.2.3.③ツールの準備

- 4.2.4.④定期的な訓練の実施

- 5.おわりに

危機管理(クライシスマネジメント)とは

危機管理とは、地震や台風などの自然災害や重大な事故といった予測不能な事態(危機)が発生した際に、事業への影響を最小限に抑えるための取り組みを指します。

加えて、危機管理には被害を軽減するだけでなく、事業の継続や早期復旧を可能にする仕組みづくりとしての側面もあります。

そのため、企業は自社の従業員のみならず、取引先、さらには社会全体に対して、迅速かつ適切な対応を行う姿勢が求められます。

危機管理の目的

危機管理の最大の目的は、突発的な事態が発生した際の被害および事業への影響を可能な限り軽減し、事業活動を素早く平常時の状態に戻すことです。

例えば被災した工場の復旧については、被害の状況を的確に分析し、被災していない拠点や協力会社と連携して、生産体制の再構築や代替部品・原材料の確保に努めるといった対応が取られます。

また、消費者の健康被害や企業の不祥事が発生した場合には、速やかに商品回収や原因究明を行い、謝罪や情報開示など対外的な対応を適切に実施する例も見られます。

このように、危機管理では初動対応の正確さだけでなく、復旧までのプロセスをあらかじめ体系立てて整えておくことが重要です。

危機管理の対象範囲

危機管理が対象とするのは自然災害に限らず、企業の存続に深刻な影響を及ぼすさまざまなリスクです。

代表的なものとして、以下が挙げられます。

| |

危機管理とリスク管理

これまで危機管理の目的や対象範囲について解説してきましたが、実際の企業活動では「危機管理」と並んで「リスク管理」という考え方も広く用いられています。

どちらも企業を守るための大切な取り組みですが、実は目的やアプローチには明確な違いがあります。

非常によく似た言葉でありながら、何が異なるのか、ここからはその違いに注目し、両者の役割や関係性を分かりやすく整理していきます。

リスク管理(リスクシスマネジメント)とは

リスク管理とは、企業活動において発生しうるさまざまなリスクを事前に洗い出し、その影響や確率を評価・分析したうえで、損失を未然に防ぐための対策を講じる取り組みを指します。

主な目的は、事業の継続を脅かすリスクの発生を予防し、損害や影響を最小化することにあり、大地震が発生した場合に備え、拠点を分散して事業が止まらない仕組みを整える、といった対策がリスク管理に該当します。

リスク管理の対象は非常に広く、代表的なものとしては以下が挙げられます。

| |

危機管理とリスク管理の違い

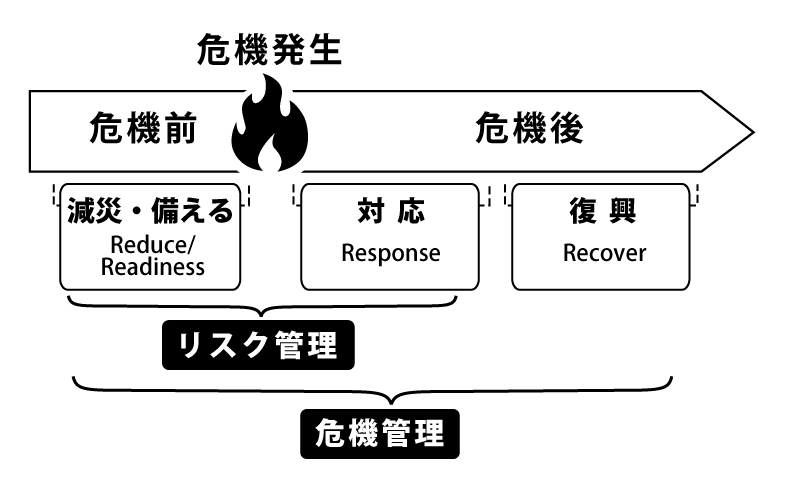

危機管理とリスク管理は、ともに企業を守るための重要な仕組みですが、主眼やタイミングが明確に異なります。

危機管理は「対処」が中心で、すでに災害や不祥事など危機的状況が発生した後に、事業への影響や損害を最小限に抑えて、迅速な回復を図る活動です。

例としては、事故や不祥事発生時の緊急対応、商品回収、社内情報の共有・謝罪対応、復旧計画の実行等があります。

一方、リスク管理は「予防」に重きを置き、今後発生しうるリスクを事前に洗い出し、そのリスクが発生しないように対策を取る段階の取り組みです。

たとえば、耐震補強やセキュリティ対策、品質管理マニュアルの作成などが該当します。

| |

危機管理とリスク管理は、企業の健全な経営において両輪をなす重要な概念です。

リスク管理によって、企業は事前にリスクを予測し、事故や災害などが発生する前にリスクの顕在化を未然に防ぐことができます。

そして、万が一リスクが現実となった場合でも、危機管理によって、災害や事故発生後に迅速な対応を行い、被害を最小限に抑えつつ事業継続を確保することが可能です。

両者の違いを見ていくと、使い分けるというよりも、どちらも企業や組織にとって不可欠な対策であることが理解できます。

危機管理とBCPの関係性

危機管理の話題になると、よく一緒に登場するのがBCP(事業継続計画)です。

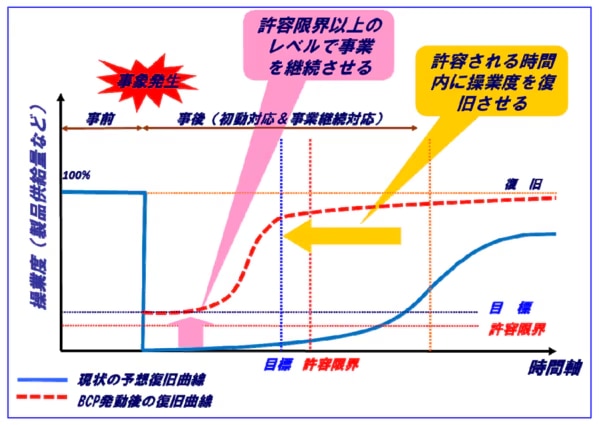

BCPは、企業や組織が災害や事故などによって事業継続が危ぶまれる状況に備え、被害を最小限に抑えるとともに、重要な事業を早期に復旧するための具体的な方針・体制・手順などをまとめた計画のことです。

▼BCPについてはこちらの記事をご覧ください▼

危機管理が危機発生時の指揮命令系統や対応方針など、広範な取り組みを指すのに対して、BCPは特に「事業の継続」という側面に特化しています。このことから、BCPは危機管理という大きな枠の中に、事業継続のための実行計画として存在する関係にあることが分かります。

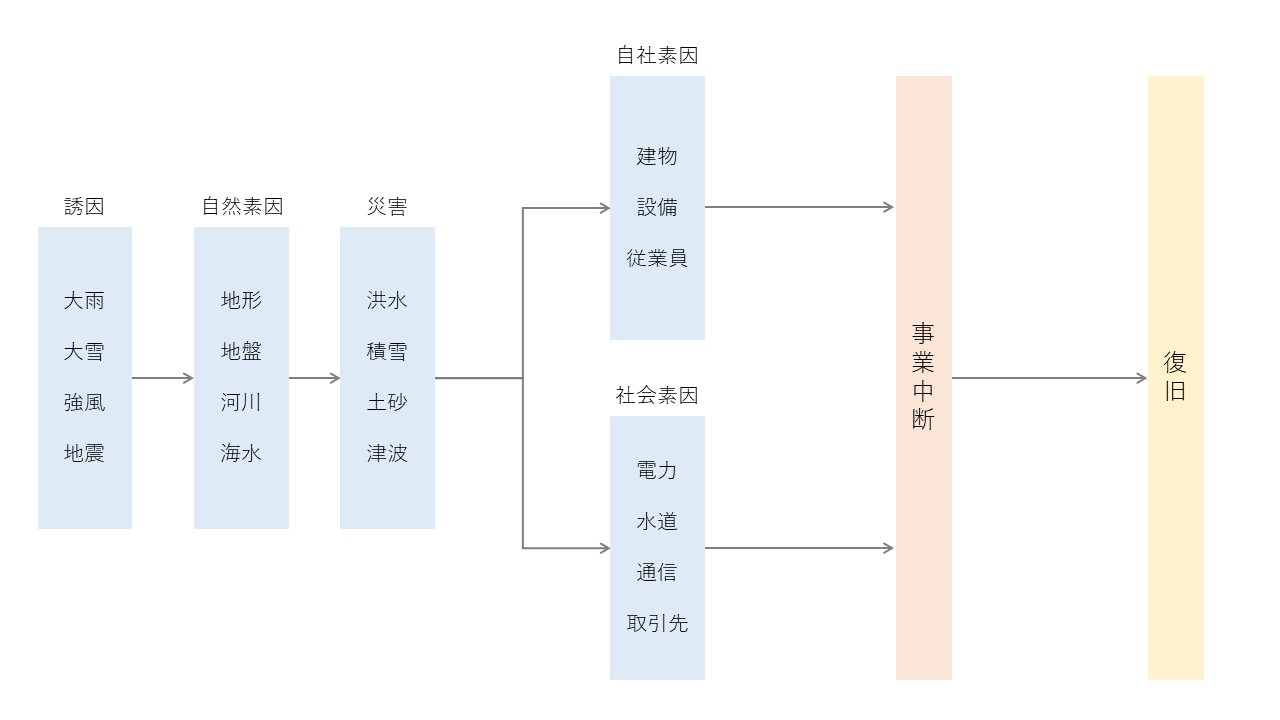

出典:https://www.tourism.jp/project/tcm/why/crisis/

出典:https://www.tourism.jp/project/tcm/why/crisis/

よって、BCPがきちんと策定・運用されている企業は、危機発生時にも冷静かつ的確な判断ができ、安定した事業の継続が可能になると言えるでしょう。

さらに、これまでの説明通り、BCPを適切に策定するには危機管理だけでなくリスク管理の視点も欠かせません。

たとえば、内閣府防災担当の「事業継続ガイドライン」でも「リスクの分析・評価」という章が設けられ、重要な要素として求められています。

▼ 事業継続ガイドラインについてはこちらの記事をご覧ください

企業や組織における危機管理・リスク管理の重要性と具体的な効果

現代の企業は、地震や台風などの自然災害、サイバー攻撃、法令違反、感染症の流行など、これまで以上に多様で複雑なリスクに直面しています。

こうした環境下で危機管理・リスク管理を怠ると、企業活動の停滞、信頼関係の喪失、経済的損失、さらには倒産などの深刻な事態を招きかねません。

たとえば、自然災害では大雨などが地形や地盤の条件と重なって災害が発生し、社屋の損壊やサプライチェーンの断絶により事業中断に至る可能性があります。

このような事態を防ぐには、まず被害をできるだけ出さないための事前対策(リスク管理)が重要ですが、どれだけ事前対策を講じても、すべてのリスクを完全に回避することは不可能です。

そのため、万が一被害が発生したときに備えた迅速な復旧対応(危機管理)も不可欠になり、これらは経営戦略の中核として位置づけるべき重要な取り組みだと言えるのです。

この章では、危機管理・リスク管理によって得られる具体的な効果について解説します。

事業の継続

危機管理・リスク管理の最も重要な効果の一つが、安定的な事業の継続です。

自然災害や事故が発生しても、事前の備えや迅速な対応により、事業活動の停止期間を最小限に抑えることができます。

出典:https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03.pdf

たとえば、リスク管理として複数拠点の確保やクラウドシステムの導入、サプライチェーンの多様化などを進めることで、一つの拠点が被災しても他の場所で業務を継続できる体制を整えることが可能です。

一方、危機管理では実際に災害や事故が発生した際に、被災状況の把握と復旧作業の指揮、従業員の安全確認、顧客や取引先への迅速な情報提供などを行うことで、混乱を最小限に抑え、組織的かつ効率的な復旧を実現できます。

これらの取り組みにより、顧客への継続的なサービス提供と収益の維持が実現でき、企業の持続的な成長基盤を確保することができます。

従業員の安全確保

企業には、従業員の生命と安全を守る社会的責務があり、危機管理の根幹には、この従業員の安全確保が最優先事項として位置づけられます。

具体的な取り組みとしては、災害発生時の避難誘導計画の策定、定期的な防災訓練の実施などが挙げられ、これらは、従業員を危険から守るための必要不可欠な対策です。

実際に、自然災害や事故が発生した後の不安定な状況では、多くの人が適切な判断と行動を取ることが難しくなるため、従業員の安全が確保されて初めて事業の復旧活動も円滑に進めることができるようになります。

また、こうした従業員の安全を重視する企業姿勢は、企業に対する安心感と信頼感を醸成し、結果的に従業員のエンゲージメント向上にも大きな影響を与えることになります。

社会的信頼の維持

企業の社会的信頼は、長年の積み重ねによって築かれるものですが、危機発生時の一度の不適切な対応によって一瞬にして失墜する可能性もあります。

企業の対応は、常に多くの顧客や取引先、株主、地域社会といったステークホルダーから注視されています。

予期せぬ状況下での意思決定や対応は特に細心の注意が必要ですが、危機に対して真摯に向き合い責任を果たそうとする姿は、かえって企業の評価を高め、ステークホルダーとの強固な信頼関係を維持、あるいは再構築するチャンスにもなり得ます。

経営資源の保護

企業の経営資源には、工場や設備、在庫といった物理的資産だけでなく、ブランドイメージ、顧客情報、技術ノウハウといった無形資産も含まれ、危機はこれらの経営資源に甚大な損害を与える可能性があります。

たとえば、火災や津波は物理的資産を焼失させ、サイバー攻撃は重要な情報資産を流出させます。

リスク管理によって、これらの有形無形の資産を守るための対策を事前に講じ、危機管理によって、被害が発生した際にもその影響を最小限に抑える取り組みを行えば、事業復旧の基盤となる経営資源の保全が実現できます。

法令遵守とコンプライアンスの確保

規制の強化が進む現代において、法令違反は企業に深刻な影響をもたらします。

たとえば、大規模な情報漏洩が発生した際には個人情報保護法に基づく関係機関への報告義務が生じ、重大な製品事故では製造物責任法(PL法)に関わる対応が必要です。

そのため、平時から関連する法令を把握し、内部統制システムの構築、従業員教育の徹底などを行うことで、有事の際の法的罰則や社会的制裁を未然に防ぐことができます。

これらの効果により、危機管理・リスク管理は企業の持続的成長と競争優位性の確保に不可欠な経営活動として、その重要性がますます高まっています。

危機管理対策・リスク管理対策の具体的な進め方

危機管理・リスク管理の重要性や効果を理解していても、「どこから始めればよいのか、具体的に何をすればよいのか分からない」という企業は少なくありません。

実際の対策は一度で完成するものではなく、継続的な見直しと改善が重要です。

この章では、企業が実際に危機管理・リスク管理対策を行うための具体的なステップを、運用まで順を追って解説します。

リスク管理対策の4ステップ

①リスクの発見・特定

企業が直面しうるあらゆるリスクを網羅的に洗い出すステップです。

事業目的に照らし合わせながら、各部門や現場の担当者へのヒアリングを通じて、自然災害、情報漏えい、法令違反、人的ミス、設備故障など、考えられる限りのリスクをリストアップします。

この段階では、大小問わずすべてのリスクを挙げることが重要で、主観的判断で排除することは避けましょう。

過去のトラブル事例や業界の動向、外部環境の変化なども参考にして、事業継続にあたって重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを包括的に特定します。

②リスクの分析・評価

特定したリスクを「発生確率」と「影響度」の2つの軸で分析し、企業への影響の大きさを評価します。

発生確率は過去のデータや専門家の見解をもとに、影響度は経済的損失、業務停止期間、社会的信用への影響などを総合的に判断します。

リスクマトリクスやスコアリング手法を活用して視覚的に整理し、関係者間での共通理解を図ります。

そして、この評価結果をもとに、対応すべき優先順位を決定します。

③リスク対策の策定

評価結果に基づいて、優先度の高いリスクから順に具体的な対策を立案します。

対策は「回避」「軽減」「転嫁」「受容」の4つのアプローチから選択し、備蓄や補強といった損失防止・削減、リスク分散や保険等によるリスク転嫁といったように予算や人的リソースを考慮して実現可能な計画を策定します。

各対策には責任者(リスクオーナー)を指定し、実施スケジュールや必要な予算、成果指標を明確に定めます。

また、緊急時の対応手順や連絡体制も含めた包括的な対策プランを作成します。

④リスク対策結果の評価

実施した対策の効果を定期的に監視・評価し、必要に応じて見直しを行います。

設定した成果指標に基づいて対策の有効性を検証し、新たなリスクの発生や既存リスクの変化にも注意を払います。

PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を図り、リスク管理体制の実効性を高めていきます。

また、社内外の環境変化に応じてリスクの再評価と対策の更新を行い、常に最適なリスク管理を維持します。

危機管理対策の4ステップ

①体制の構築

危機管理の第一歩は、有事の際に迅速な意思決定と指示を行える組織体制を構築することです。

まず、経営トップを責任者とする危機管理対策本部を設置し、その役割と権限を明確に定めます。

総務、人事、広報、情報システムといった関連部署からメンバーを選出し、それぞれの担当業務を割り振ります。

緊急時の指揮命令系統を一本化し、誰が何を判断し、誰に報告するのかというフローを明確に規定しておくことが重要です。

この体制は平時から組織内に周知し、緊急連絡網を整備しておく必要があります。

▼企業向け緊急連絡網の作り方についてはこちらの記事をご覧ください

②危機管理マニュアルの策定

次に、構築した体制が円滑に機能するための行動基準となる危機管理マニュアルを策定します。

自然災害、情報漏洩、不祥事といった想定される危機シナリオごとに、具体的な対応手順を定めます。

マニュアルには、初動対応、情報収集と報告のルール、対策本部の招集基準、各部署の役割、対外的な広報方針などを盛り込み、専門用語はなるべく避け、誰が読んでも理解できる平易な表現で記述します。

また、マニュアルの内容は実際の行動につなげられるように5W1Hのレベルまで具体的に決め「プロトコル(手順書)」と呼べるところまで固めておくことが非常に重要です。

完成した危機管理マニュアル(プロトコル)は、いつでも参照できるよう、複数の場所に保管しておくべきです。

▼ プロトコルの作成方法についてはこちらの記事をご覧ください

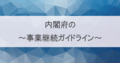

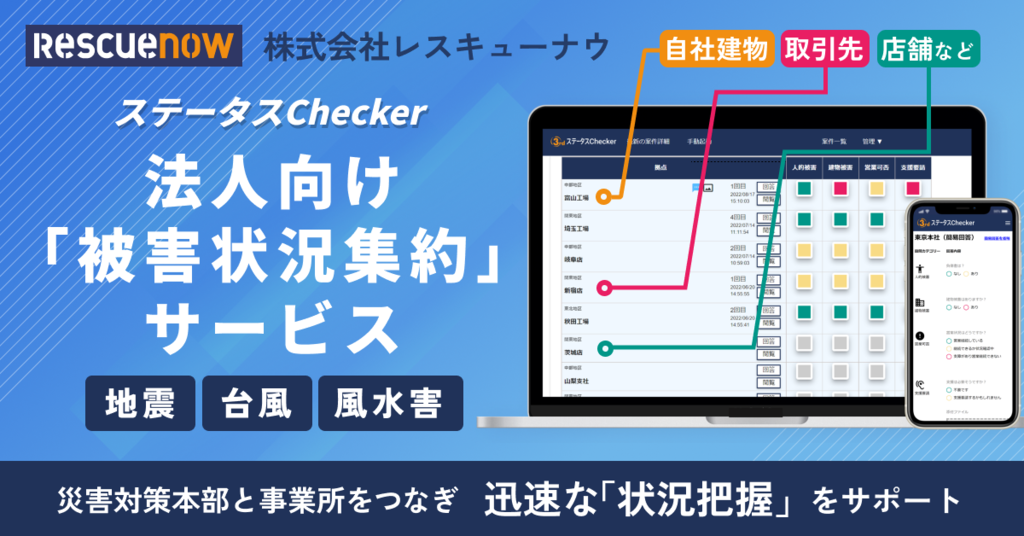

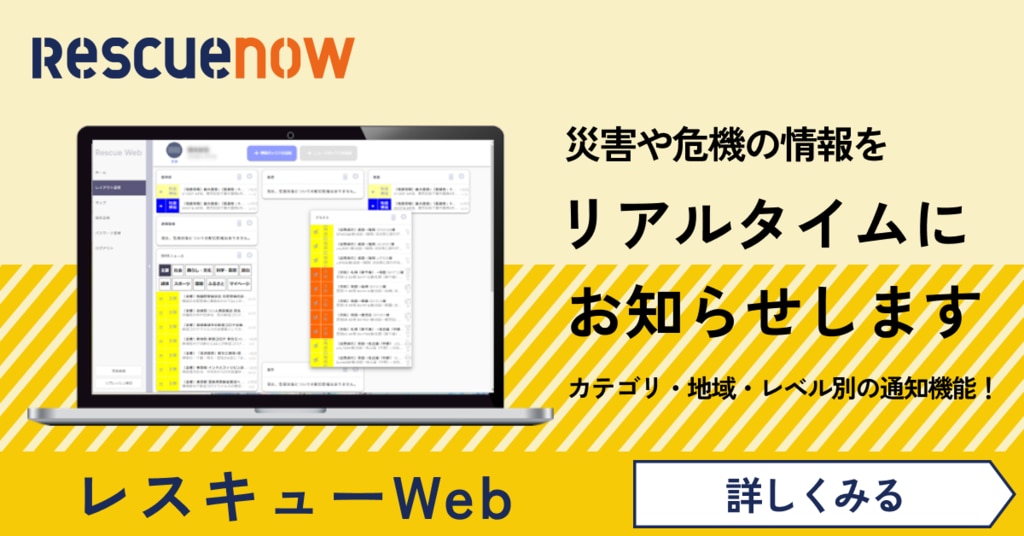

③ツールの準備

危機管理マニュアルに定められた行動を迅速かつ確実に実行するためには、それを支援するツールの準備が不可欠です。

代表的なツールとして、従業員の安否を迅速に確認するための安否確認システムや、被害報告用のフォーマット、タスクリストなどが挙げられます。

また、停電に備えた非常用電源や負傷者に備える救急用品や備蓄品(水、食料)などの準備も重要です。

これらのツールを事前に導入し、定期的なメンテナンスと使用方法の周知徹底を行います。

▼ ツールの選定にお困りの方の無料相談窓口はこちら

④定期的な訓練の実施

策定した計画や危機管理マニュアル(プロトコル)、準備したツールが実際に機能するかを確認し、従業員の危機対応能力を向上させるため、定期的な訓練を実施します。

推奨回数は年1~2回程度、避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練などを特定のシナリオを想定して、実際に動きながらシミュレーション形式で行います。

訓練後は必ず振り返りを行い、問題点や改善点を洗い出してマニュアルや体制の見直しに反映させます。

▼ 防災訓練の種類や実施方法についてはこちらの記事をご覧ください

また、訓練はまずは質より量をこなすことが重要です。

小規模な訓練から始めて徐々に規模を拡大し、実際の危機により近い状況での対応力を養っていきましょう。

▼ 事業継続力の高め方について知りたい方はこちら

おわりに

今回は危機管理とリスク管理について、その違いや重要性、実際に対策を進めるためのステップをご紹介してきました。

しかし、企業や組織を取り巻く事業環境は一社一社異なるため、すべてに通用する絶対的な正解が存在するわけではありません。

また、危機管理・リスク管理は一度実施すれば完了するものではなく、継続的な改善と運用が必要な取り組みです。

実際に「どこから始めればよいのか」といった疑問や、対策を進める途中で「自社は十分に対策できているのか」といった壁にぶつかることもあるかもしれません。

そんな時は、専門家のアドバイスを受けることで、自社に最適な解決策が見つかることも多くあります。

レスキューナウでは、創業25年で培った豊富なノウハウを活用し、企業の危機管理・リスク管理を多方面からサポートしています。

無料で実施いただける「BCP・防災簡易診断」や「相談窓口」等もご用意しておりますので、是非お気軽にご活用ください。

まずは小さな一歩から始めて、継続的に体制を強化していくことで、より安全で持続可能な企業経営を実現していきましょう。

▼簡単30分で自社の防災力・事業継続力を診断してみたい方はこちら

▼防災・BCPに関する無料の課題相談窓口はこちら