BCP(事業継続計画)とは?|目的やメリット、策定手順を解説

こんにちは。レスキューナウです。

2000年頃から耳にすることが多くなってきた「BCP」という言葉が、2019年から始まったコロナウイルスの世界的な流行を機に再注目されています。

一方で、その策定方法や策定することにより得られるメリットについてはあまり理解できていないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、そもそもBCPとはいったい何か、どうやって策定するのかといった疑問に対して、ポイントや注意点を踏まえながらご紹介します。

BCPについて詳しく知りたい、BCPの策定を検討しているという総務や危機管理担当者の方はぜひご覧ください。

▼知っているようで知らない「危機管理」について詳しく知りたい方はこちら

この記事の目次[非表示]

- 1.BCP(事業継続計画)とは

- 2.BCPを策定する目的

- 3.BCPが注目されるようになった背景

- 4.国内におけるBCPの策定状況

- 5.BCPを策定するメリット

- 6.BCP策定・運用の3つのポイント

- 7.BCP策定の手順

- 7.1.BCPの基本方針を設定する

- 7.2.社内体制を構築する

- 7.3.重要業務とリスクを洗い出す

- 7.4.事前対策を検討する

- 7.5.計画書を作成する

- 7.6.定期的な教育と訓練を実施する

- 8.まとめ

BCP(事業継続計画)とは

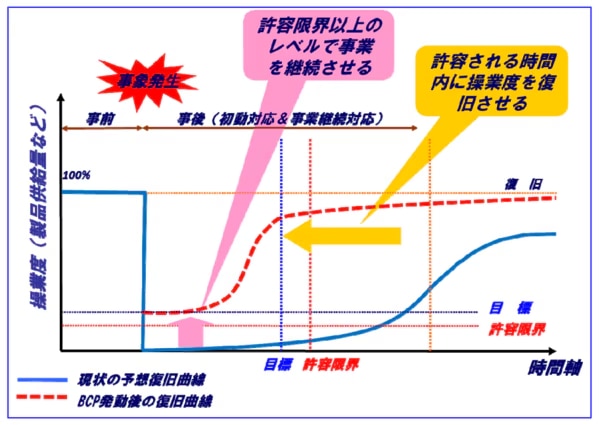

BCPとは、事業の継続が危ぶまれる可能性のある状況(危機)に備えて、被害を最小限に抑え、重要な事業を早期に復旧するための方針・体制・手順などをまとめた計画のことです。

「Business Continuity Plan」の略称で、日本語では「事業継続計画」と言います。

地震や台風等の自然災害や事件・事故、近年では感染症のまん延といったように、企業が直面し得る緊急事態は様々です。

いざ不測の事態が発生した際にも計画通りにBCPを実行することで、慌てずに対応ができるだけでなく、速やかな事業の普及と存続が期待できます。

出典:事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-|内閣府

BCPとBCM(事業継続マネジメント)の違い

BCMとは、BCPの策定や運用・改善、事業継続実現のための予算や資源の確保等を総合した、平常時からのマネジメント活動のことです。

「Business Continuity Management」の略称で、日本語では「事業継続マネジメント」と言います。

つまり、BCPが緊急時に備えた事業継続に関する「計画」そのものであるのに対して、BCMはそれを取り巻く「マネジメントプロセス全般」を指します。

具体的には以下の要件が含まれます。

|

BCPと防災計画の違い

防災計画とは、地震や台風等の自然災害が発生した際に備えて、人命や財産を保護するための事前対策をあらかじめまとめた計画のことです。

避難経路の確保や建物の浸水対策等がこれにあたります。

BCPがシステム障害や資金調達難等、災害を含めたあらゆるリスクに備えた計画であるのに対して、防災計画は主に地震や火事、洪水等の自然災害を対象とした計画です。

また、BCPは事業継続を目的としているため、自社のみならず取引先の企業も対象に含まれることがありますが、防災計画は自然災害発生時の人命や財産の保護を目的としているため、基本的には自社のみが対象になります。

BCPを策定する目的

BCPを策定する目的は、企業活動に影響を及ぼす緊急事態が発生した際に、その被害を最小限に抑え、重要な事業を可能な限り早期に復旧させることにあります。

企業の業績維持やブランド価値を守るためにリスクマネジメントは欠かせない要素であり、BCP対策もその一つです。

平常時から対策を講じておけば、予期しない事態に直面した際も事前に練っておいたプランに従ってスムーズに対応できます。

近年増加傾向にあるサイバー攻撃などへの対策としても、BCPの策定は非常に重要な視点だと言えるでしょう。

BCPが注目されるようになった背景

近年、自然災害やパンデミックの影響を受けて企業の経営環境は大きく変わり、それに伴ってBCP対策が注目されるようになりました。

特に日本は様々な地理的要因から、地震や台風、豪雨などの自然災害が非常に多い国です。

いつ何が起きるかわからない状況の中、事業を継続していくためには、事前に有事の際を想定した体制を整えておく必要があります。

日本でその傾向が顕著に現れ始めたのは2011年の東日本大震災の発生以降ですが、BCPが世界に広まったのは2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロにおいて、その有効性が認められたことがきっかけだといわれています。

加えて、近年では新型コロナウイルスの世界的な流行を契機として、多くの企業が緊急事態における事業の継続について「考えざるを得ない状況になった」ということも大きな要因と言えるでしょう。

また、2021年4月には感染症や自然災害が発生した場合であっても、安定的・継続的なサービスの提供を行うことを目的として介護報酬改定が行われ、施設系・在宅系を問わず介護事業所ではBCPの策定が義務化されました。

▼東日本大震災当時を振り返る記事はこちら

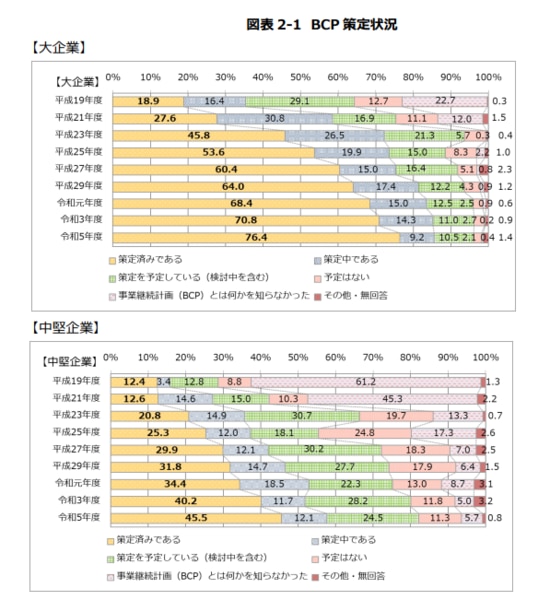

国内におけるBCPの策定状況

近年の自然災害の増加や新型コロナウィルスの影響を受け、その重要性が見直されつつあるBCP対策ですが、海外と比べると日本ではまだ十分に普及していないという現状があります。

内閣府が2024年1月に全国4,934社を対象に行った調査によると、

|

となっています。

出典:令和5年度企業の事業継続及び防災に関する実態調査| 内閣府

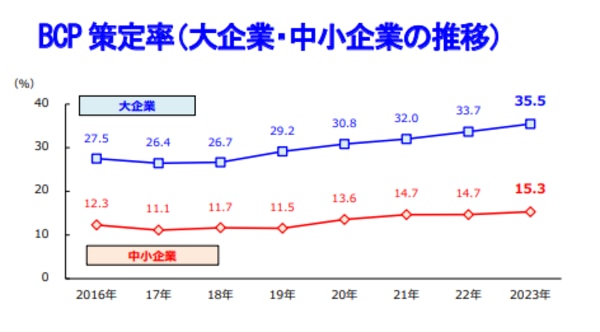

一方で、株式会社帝国データバンクが2023年5月に全国2万7,930社を対象に行った調査では、

|

となっています。

出典:事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2023 年)| 株式会社帝国データバンク

調査結果の割合に差はありますが、共通点として「大企業を中心にBCPの策定は進んできているものの、浸透しているとは言い切れない」という現状が見えてきます。

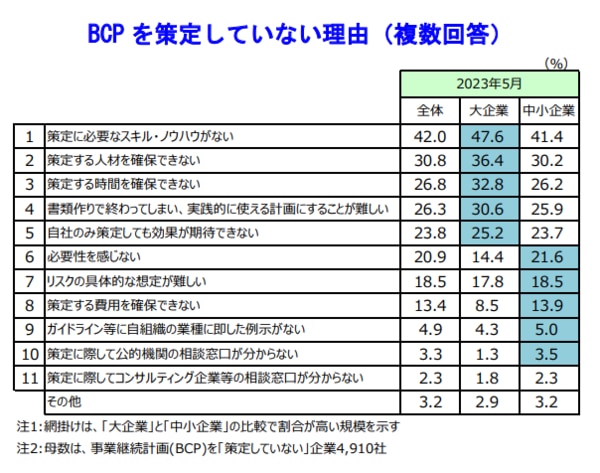

また、帝国データバンクの調査では、BCPの『策定意向あり(「策定している」「現在、策定中」「策定を検討している」の合計)』と回答した企業が48.6%と約半数を占める中、BCPを策定していない理由として、「スキル・ノウハウの不足」や「人材を確保できない」という課題が浮き彫りになっています。

出典:事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2023 年)| 株式会社帝国データバンク

BCPを策定するメリット

ここまでBCP(事業継続計画)の概要をご紹介しましたが、自分の会社はBCPを策定するべきなのかと悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ここからはBCPを策定することによるメリットを4つ解説します。

不測の事態に対応できる強い経営基盤ができる

経営基盤が盤石でない企業は、緊急時の長期的な事業活動の停止をきっかけとして、最悪の場合倒産に追い込まれるケースもあります。

一方で、BCPを策定し、それを実行できる状態を作り上げることで、災害などの緊急事態が発生した際にも業績が大きく揺れ動くことを防ぎ、強い経営基盤を築くことができます。

そのため、BCPの策定は企業の成長と発展に直結していると言っても過言ではありません。

関係者からの評価や企業価値を高める

緊急時に事業活動が停止すると、顧客や取引先の企業、株主等からの評価が低下してしまう可能性があります。

あらゆるリスクを想定したBCPを策定しておくことで、そういった関係者へ事業の継続性やリスクマネジメントに対する意識の高さをアピールできます。

また、いざ緊急事態が発生した際にも策定したBCPに基づいて迅速な対応を取ることができれば、危機的状況において逆に企業価値を高めることも可能です。

従業員が安心・安全に働ける環境を守る

4大経営資源に数えられる「ヒト」、つまり従業員を守ることもBCPの重要な目的です。

企業は従業員の健康と安全に配慮しなければいけないという安全配慮義務を負っており、これは2008年に施行された労働契約法第5条によって明文化されています。

緊急時に従業員の命を守り、安心して働ける環境を維持することもBCPが担う大切な役割です。

自社の強みと弱みが明確化する

緊急時には様々なリソースが不足するため、自ずと優先して復旧すべき事業や業務を見極めて動いていく必要がでてきます。

BCPを策定する際は、どの事業や業務が中断されると特に大きな影響が出るのかを明らかにしていく段階があるため、その中で自社の強みと弱みが自然と明確化されていきます。

こうした普段は気づきにくい事業の改善点等に気づけるという副次的な効果が見込めるのもBCPを策定するメリットの1つです。

BCP策定・運用の3つのポイント

BCPを策定・運用しようと考えたときに、多くの方が悩まれるのが「何からどのように始めたらよいのか」ということです。

そこで、この章では初めてBCPを策定・運用する方が知っておくと良いポイントを3つご紹介します。

まずはできるところから始め、定期的に見直しをする

BCPが対象とする「緊急事態」は多岐にわたるため、最初から全てを網羅した完璧な計画を目指すのは非常に困難です。

BCPが対象とする緊急事態の例

|

そのため、まずは自社にとっての最重要項目に的を絞ってBCPを策定し、その後は訓練などを通じて改善を繰り返しながら、徐々に精度を高めていくことが大切です。

企業規模や活用できるリソースの状況によっては、全てを自社で対応するのではなく、専門的な知識と経験を持った外部の専門機関に委託することも有効な場合があります。

BCPは策定するだけでなく、社会情勢や自社を取り巻く環境に合わせて定期的に見直しを行うことで、有効に機能するという意識を忘れずに持っておくようにしましょう。

内閣府の事業継続ガイドラインを参考にする

BCPの策定には、内閣府が公開している事業継続ガイドラインが役立ちます。

非常に長文になっていますが、事業継続のためのマネジメントシステムの設定方法について詳しく説明されており、BCP対策の策定に役立つヒントが満載です。

内容を全て把握することは難しいかもしれませんが、初めてのBCP策定が不安な方は一度目を通しておくことをおすすめします。

また、事業継続ガイドラインは2023年3月に改訂されているため、最新の情報は以下の記事を参考になさってください。

▼内閣府の事業継続ガイドラインについて詳しく解説した記事はこちら

中小企業庁の中小企業BCP策定運用指針を参考にする

BCP策定のイメージがなかなか持てないという方には、中小企業庁が公開している中小企業BCP策定運用指針がおすすめです。

入門コース、基本コース、中級コース、上級コースと4つのコースがあり、中小企業の特性や実情に基づいたBCPの継続的な運用方法についてわかりやすく解説されています。

必須項目を記載したサンプルも準備されているので、初めての方でも運用指針を読みながら必要事項を埋めていくことで、BCPを一通り作成できてしまいます。

BCPを策定するうえで何からやればいいのかわからないという方は、まずはこちらを参考にしてみてください。

BCP策定の手順

それでは、ここからはBCPを策定する手順を確認していきます。

BCP策定は大きく分けると下記の流れで行います。

|

策定手順をあらかじめ理解しておくことで、実際にBCPを策定する際に効率よく進めることができるため、まずは大まかな流れを把握するつもりで確認してみましょう。

BCPの基本方針を設定する

BCPを策定する際は、まず基本方針を定めるところから始めましょう。

ここでの基本方針とは、

|

といったBCPを策定する目的や、事業を継続させるうえで達成すべき目標のことです。

これらの設定は取締役会または経営会議等の場で決議をとりながら進めることが適切であるとされているため、経営方針や事業戦略と照らし合わせながら決めていきます。

自社や顧客、関連会社の従業員の安全確保はもちろん、可能な範囲で地域への貢献や共生についても考慮しましょう。

社内体制を構築する

BCPの策定、および不測の事態に対応するためには関係者の役割や責任、指揮命令系統等の社内体制を整えることが重要です。

BCPの策定・運用に関する責任者、事務局メンバーを集めてプロジェクトチームを発足します。

この時、責任者は経営者、事務局は総務部になることが多いです。

また、BCPを実際に運用していくためには、全社員に対して周知徹底が図れているか否かが非常に大きなポイントとなるため、全ての関係部門で担当者を設けておくと良いでしょう。

重要業務とリスクを洗い出す

緊急事態が発生した際に自社の施設が被害を受けたり、サプライチェーンが途絶したりすると事業の継続が困難になるため、あらかじめ優先して保守・復旧すべき業務を選定しておかなければいけません。

そのためには事業影響度分析(BIA)を実施して、製品・サービスの供給が停止した場合の影響度や対象範囲を時系列に沿って定量的に評価し、そこから目標復旧時間(RTO)と目標復旧レベル(RLO)、必要な経営資源を特定します。

影響の大きさを評価する指標の例

|

また、事業の中断を引き起こす可能性がある発生事象(リスク)も可能な限り全て洗い出し、それらが発生する可能性や影響度について定量・定性の両面から評価します。

優先的に対応すべきと判断した発生事象については、頻度や重大度も考慮したうえで、経営資源・調達先・インフラ・ライフライン・顧客等にもたらす被害を想定しておきましょう。

事前対策を検討する

重要業務とリスクを洗い出した後は、実際に中核となる業務が停止した場合を想定して、事前の対策案を策定をします。

その際、確保可能なリソースと目標復旧時間、目標復旧レベルを意識してシミュレーションを行うことで、具体的な手順を策定し、実施体制を構築できます。

また、BCPをより実効性の高いものにするためには、初動段階・初動が落ち着いてきた段階・平常時等、それぞれのフェーズに分けて対応すべき事項を整理し、必要に応じて教育・訓練を行うことも大切です。

検討すべき事前対策の例

|

計画書を作成する

最後にここまでのステップを計画書として文書化(電子媒体含む)します。

ポイントは必要に応じて部門や拠点別、役割別の計画も文書に落とし込み、どのレベルの災害や事故からBCPを発動するのかを明確にしておくことです。

緊急時に使用するマニュアルやチェックリスト等も準備して各担当者に配布し、いつでも活用できるようにしておくことで、迅速かつ的確な対応が可能になります。

計画書を作成する時は、その目的が何かを改めて考え、文書化自体が目的にならないように注意しましょう。

また、計画書を作成する際は、個人情報や機密情報の取り扱いにも十分注意してください。

定期的な教育と訓練を実施する

策定したBCPに実効性を持たせるためには、全社員に事業継続の重要性を共通認識として持ってもらい、その内容を「風土」や「文化」として社内に定着させることが重要です。

紙面やHPでの周知だけでなく定期的な教育と訓練を行うことで、事業継続に関する知識を従業員に身に着けてもらい、それを頭の中だけでなく身体で覚えることができます。

訓練による経験は、場面毎の適切な判断力や意思決定能力を鍛え、BCPが機能するかの検証にもつながります。

実際に緊急事態が発生したときに計画書をじっくりと読んでいる暇はないので、BCPの内容や各マニュアルを熟知したメンバーを平時にあらかじめ育成しておくことが大切です。

また、可能であれば関連企業・組織との連携訓練も実施しておくと緊急時の対応力をより一層高めることができます。

▼企業が実施すべき防災訓練をまとめた記事はこちら

▼社員教育におすすめな防災カードの制作はこちら

まとめ

BCPは、地震や台風等の自然災害や事件・事故、感染症のまん延といった企業が直面し得るあらゆる緊急事態による被害を最小限に抑え、重要な事業を早期に復旧するための計画です。

BCPを策定することで、不測の事態に対応できる強い経営基盤を形成できることはもちろん、それに付随して、従業員が安心・安全に働ける環境を守れたり、関係者からの評価や企業価値を高められたりするという様々なメリットがあります。

BCP策定の流れは以下の6ステップです。

|

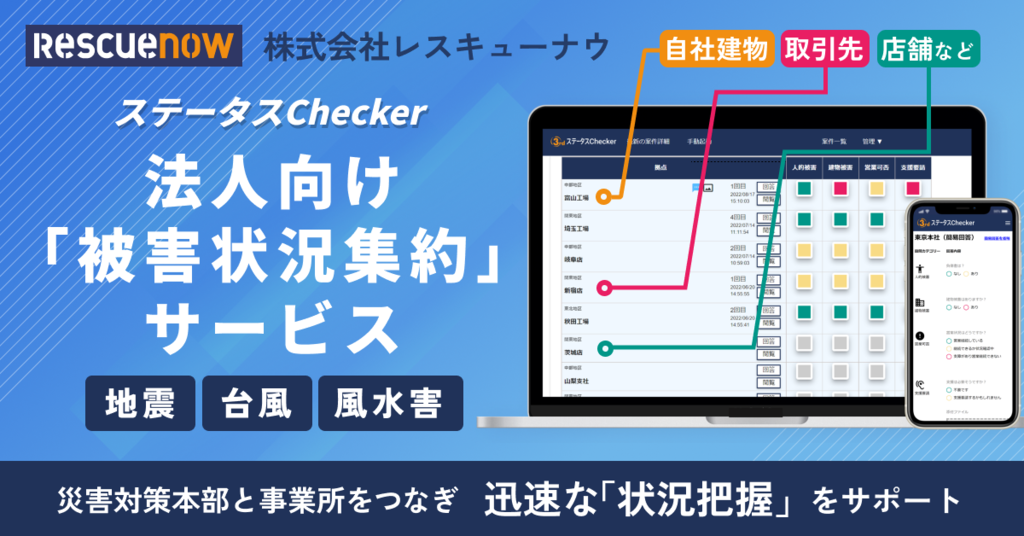

もし、BCPの策定や運用にあたり課題をお持ちの方・お悩みの方がいらっしゃいましたら、「災害対応・BCP」の専門企業として20年以上の実績を誇るレスキューナウの無料相談窓口に何でもお気軽にご相談ください。