安否確認とは?企業がする目的や具体的な方法、運用の注意点を徹底解説

こんにちは。レスキューナウです。

企業でも一般的になってきた災害時の安否確認、きちんと目的を理解して実施できていますか?

ここでは、企業にとっての安否確認の目的や必要性を明確にしたうえで、具体的な方法、ツール運用の注意点を徹底解説します!

また、安否確認サービス(安否確認システム)を使っていて「これが出来ないのか、、」「これは困るよね!」「自社の体制からすると、こういう機能があったらいいのに!」というよく聞くお困り事と解決策もあわせて紹介します。

▼ 安否確認も含めた初動対応のマニュアルはこちら

この記事の目次[非表示]

- 1.企業における安否確認とは

- 2.企業が安否確認を行うべき理由は?

- 2.1.従業員および家族の安全確保

- 2.2.事業継続の判断

- 2.3.労働者の安全を確保する法的義務

- 3.安否確認で把握すべき3つのこと

- 3.1.従業員の状況の把握

- 3.2.従業員の家族の把握

- 3.3.緊急対応できる人員の把握

- 4.安否確認ですべき2つのアクション

- 4.1.安否確認情報の集計・管理・報告

- 4.2.従業員への行動指示

- 5.安否確認を行う際のポイント

- 6.安否確認に利用できるツール

- 7.安否確認システムとは

- 8.安否確認システムの便利な機能

- 8.1.一斉送信

- 8.2.気象情報と連動した自動送信

- 8.3.未回答者への再送

- 8.4.指示・連絡のみの送信

- 8.5.リアルタイムで安否状況を自動集計

- 8.6.家族掲示板

- 8.7.複数の連絡先登録

- 8.8.アプリ化

- 9.安否確認システム導入のメリット

- 9.1.自動で安否確認の連絡ができるようになる

- 9.2.自動で集計できるようになる

- 10.安否確認システム選びのポイント

- 10.1.緊急時でも直感的に操作できるシンプルな設計か

- 10.2.ガラケー、多言語対応など、誰でも使いやすい多様性があるか

- 10.3.個人情報が保護されているか、安心できるセキュリティ体制か

- 10.4.災害時にシステムダウンしない、信頼できる稼働実績があるか

- 10.5.双方向の個別連絡ができるか

- 10.6.普段から利用できるか

- 10.7.柔軟な権限・地域の配信設定ができるか

- 10.8.運用サポートが充実しているか

- 11.安否確認システム導入後の注意点

- 11.1.- 送信編 -

- 11.1.1.メールが送れない

- 11.1.2.従業員の居住地と勤務先の住所の都道府県が異なる

- 11.1.3.手動で起動どころじゃない大きな災害のときはどうするの?

- 11.1.4.休日や就寝中に危機が起こったら?

- 11.1.5.部署の変更や、マスタメンテナンスが手動で大変すぎる

- 11.2.- 回答編 -

- 11.2.1.ログインできない

- 11.2.2.アクセス環境が悪い、回答を送信できない

- 11.2.3.メールでは気付かない

- 11.2.4.回答率が低い

- 11.2.5.どんな内容のメッセージにすればいい?

- 11.3.- 集計編 -

- 11.3.1.未回答者に催促したい!

- 11.3.2.何度も集計して報告するのがすごく手間!

- 11.3.3.社内のコミュニケーションツールで得た安否情報と、安否確認システムでの集計結果がずれている

- 11.4.- その他 -

- 12.企業にとっての安否確認を正しく理解し、体制構築しよう

- 13.BCP対策として安否確認の次にすべきこと

企業における安否確認とは

企業における安否確認とは、災害などの緊急事態の際に、従業員の生存確認と、現在の状況(安全な状態にあるか)を確かめる業務を指します。出社している者、外出している者、店舗や現場にいる者、リモートワーカー等、勤務場所に関係なく全ての従業員の所在地、怪我の有無、出勤・対応可否、事業の継続可否を速やかに確認、判断する必要があります。

企業の方針によっては、従業員の家族や関係者も安否確認の対象としています。

日本では2011年の東日本大震災をきっかけに多くの企業で安否確認システムが導入されるようになりました。とくに近年は地震だけでなく大雨や大雪による風水害被害の増加や、労務災害の対策、物流・サプライチェーンの維持など様々な観点からも安否確認の在り方を見直す機会が増えています。

企業が安否確認を行うべき理由は?

企業における安否確認の目的は「従業員の安全確保」「事業継続の判断」「法令順守(コンプライアンス)」の3つです。「事業継続の判断」はさらに3つの要素に分解できます。

- 従業員および家族の安全確保

- 事業継続の判断

- 被災状況の把握

- 事業継続および復旧作業に必要な人員確保

- 復旧までに要する時間の予測

- 法令遵守(コンプライアンス)

従業員および家族の安全確保

まず第一に、従業員の命を守るため、速やかに従業員の身の安全確認をする必要があります。地震や事故のように突発型な災害はもちろん、台風や大雨・大雪など発生を予測しやすい進行型の災害ではこまめな安否確認と予めの対応指示を出すことで被害を抑えることができます。

事業継続の判断

くわえて、企業として事業を継続できるかの判断材料として、安否確認をする必要があります。安否確認をすることで、事業継続の判断のための以下の3つをスムーズに行うことができます。

- 被災状況の把握

- 事業継続および復旧作業に必要な人員確保

- 復旧までに要する時間の予測

実際に災害が発生した場合、営業・稼動を停止することで損失が生じてしまいます。インフラ関係や医療機関など、人命や社会貢献のため事業を絶対に止められないケースもあるでしょう。

従業員の命を守るため、企業を存続させ従業員の雇用を守るため、社会活動のため、事業継続もしくは事業を早期復旧させるため、速やかに安否確認を行い、従業員の状況把握および安全確保、緊急対応や復旧作業にあたれる人員の確保をする必要があるのです。

多くの場合は「BCP(事業継続計画)」をたて、その一部として安否確認が含まれています。

労働者の安全を確保する法的義務

また、企業は従業員が安全に働ける環境を整える法的義務を負っています。

労働契約法第5条

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

この、労働者の安全を確保する配慮を求める「安全配慮義務」において、災害直後に従業員の安否確認を行わず指示を出さなかった場合、企業が安全配慮義務違反に問われる可能性もゼロではありません。

国の防災計画でも、災害時に企業が果たすべき役割として以下を挙げています。

- 生命の安全確保

- 二次災害の防止

- 事業の継続

- 地域貢献、地域との共生

つまり、危機発生時には従業員の状況を素早く把握し、必要な措置を講じる義務があるため、企業において安否確認は非常に重要であるのです。

BCPと安全配慮義務の関係についてはこちらの記事もご参考ください。

安否確認で把握すべき3つのこと

安否確認の目的が整理出来たら、具体的になにを確認するべきか整理しましょう。

従業員の状況の把握

従業員が無事かどうか、企業側で支援すべき従業員はいないかを確認します。

例)「現在の状況を教えてください」…無事、軽傷、重傷

従業員の家族の把握

従業員本人だけではなく、家族の状況も確認する企業が多いです。家族が怪我をしている・一人で避難や待機できない・行方がわからない等の場合、その従業員は緊急対応や通常通りに業務を続けることが難しいためです。

緊急対応できる人員の把握

事業継続や復旧作業に必要な人材を配置するため、すぐに稼働できる従業員が何人いるのかを把握する必要があります。前掲の従業員本人や家族の安否確認とは別に質問する理由は、本人や家族が無事でも、出社するための交通手段や十分な通信環境がないケースが考えられるためです。

したがって、本人や家族の安否確認と緊急対応できる人員の確認はそれぞれ行うのがよいでしょう。

例)「緊急対応することは可能ですか?」…出社して対応できる、リモートで対応できる、対応できない

安否確認ですべき2つのアクション

安否確認を行ったら、集計・管理・報告と、次の行動指示を行います。

安否確認情報の集計・管理・報告

収集した安否確認情報を記録、集計し、一元的に管理します。一元的に管理しておくことで情報が整理され、混乱している状況下でも的確な指示が出せるようになります。

安否確認は従業員の状況によって回答するタイミングにバラつきが生じるため、随時更新し、最新情報にしておく必要があります。

また、全従業員からの回答を待っていては報告や指示判断はどんどん後ろ倒しになってしまうため、集計や報告する時間を予め決めておくとよいです。

従業員への行動指示

安否を確認できた従業員に対して、次の行動を指示します。例えば、地震発生直後で余震の危険性がある従業員は、自宅や避難所で待機してもらい安全確保を最優先にします。緊急対応できる従業員には出社やリモートで緊急対応に参加してもらい、事業継続の体制を確保するといった流れです。

なお、社会全体での被害が大きい場合には、緊急対応が必要とされない企業では、危険を考慮したり、医療機関やインフラ機関の復旧を優先させるため、あえて自社の従業員の出社を控えさせるなどを検討するケースもでてくるかもしれません。

安否確認を行う際のポイント

安否確認は災害など非常時に行われるため、できるだけ速く正確に行うことが望ましいです。そのためのポイントを3つ紹介します。

メインの連絡手段を1つ決めておく

通常の業務では日常的にチャットやメール、電話、オンライン会議ツールなど複数の連絡ツールを用途で分けて使っている企業がほとんどでしょう。しかし、安否確認が必要な非常時に連絡ツールが複数あると、どのツールからどのように連絡すべきか迷い混乱を招く恐れがあります。

その場合、安否確認情報が複数ツールに分散され、回答の集計や報告に非常に時間がかかってしまいます。とはいえ、安否確認の連絡手段が一つだけですと、もしそのツールが使えない状況にある場合には正確な安否確認が行えません。

安否確認では優先的に使用するツールを一つ決め、バックアップや代替手段として複数の連絡手段も持っておく体制をオススメします。例えば、基本的には安否確認システムを使用し、やむを得ない理由で安否確認システムから連絡できない場合にはチャットを使う、などを予め決め、日頃から周知しておくとよいでしょう。

安否確認システムの回答率を上げ安否確認をスムーズに行う方法についてはこちらの記事もご参考ください。

報告する内容を明確にしておく

次に、安否確認で連絡・報告する内容も予め決めておくことも重要です。

被害があった場合は速やかに従業員の安全確保と緊急対応・復旧作業にあたるため、被害がなかった場合は問題ないことを確認し速やかに通常時の状態へ戻るため、安否確認で連絡する内容を予め決めておくことで、安否確認を簡単かつ短時間で完了することができます。

前掲の「安否確認で把握すべき3つのこと」でも触れたように、

- 従業員本人の安否

- 従業員の家族の安否

- 出社、緊急対応の可否

などを、簡潔な質問文と回答選択肢をテンプレートとして用意しておくことをオススメします。

日頃から安否確認方法を周知・訓練しておく

安否確認で使用するツール、連絡内容が決まったら、それらを社内に周知し、日頃から訓練をしましょう。いざ災害時に安否確認の連絡を受け取っても、何をどう回答すればいいか分からない、連絡に気づかない、ツールにログインできない、等の混乱が生じることがよくあります。

このような事態を避けるため、日頃から安否確認訓練を行ってください。例えば、テンプレートを用いて全従業員へ安否確認連絡を発信し、回答してもらいます。その際に回答の仕方、送受信やログイン方法、集計報告の方法などを整理することで、実際に安否確認を行う際のトラブルが減少します。新年度や9月1日防災の日などのタイミングで年1~2回訓練をする企業が多いです。

安否確認に利用できるツール

普段から利用しているツールから安否確認専用のツールまで様々なものがあります。それぞれのメリット・デメリットを見たうえで、どのツールを優先的に安否確認に利用するか検討しましょう。

電話・緊急連絡網

緊急時の連絡先電話番号を決め「緊急連絡網」を作成します。メールやアプリ、チャットに慣れていない人でも使いやすいメリットがあります。

ただし、震災時は回線の混雑や通信規制がかかる点、個人情報保護の観点からプライベートの電話番号を登録することが難しい点、1人ずつしか連絡を取れず効率が悪い点などのデメリットがあります。

点呼

出社率の高い状況であれば、その場で点呼を取るという方法もあります。

安否確認においては一番確実で手っ取り早い方法ですが、同じ建物にいても距離やフロアが離れていて確認が難しい場合や、その場で安否が確認できなかった場合もあるため、他のツールと併用することが望ましいです。

メール

メールは多くの人が利用しており連絡を取りやすいツールです。テンプレートを用意して一斉送信したり、回答の記録が残せたりする電話よりも効率が良いでしょう。

しかし、勤務時間外には社用メールアドレスへの受信に気がつかなかったり、緊急連絡先としてプライベートのメールアドレスを登録することに抵抗がある人がいたり、個人情報保護の観点から連絡先の管理が難しいなどのデメリットがあります。

ビジネスチャット

普段の業務で利用しているビジネスチャットで安否確認用のチャネルを設けます。日頃から使い慣れているため連絡しやすい手段といえるでしょう。

ただし、ビジネスチャットでは回答が流れてしまったり、安否確認の回答以外の会話が混在してしまうと、かえって安否確認や集計をしにくくなるデメリットがあります。チャット内で安否確認の回答用やそれ以外の連絡・確認などでチャネル、スレッドを使いわけるなどの工夫が必要です。

Excelオンライン編集・googleスプレッドシート

上記の電話、点呼、メール、ビジネスチャット等で行った安否確認情報を集計する際にはExcelのオンライン編集やGoogleスプレッドシートが便利です。オンラインで同時編集でき、集計も容易になります。人数が少ない場合は従業員に直接入力してもらい、コメント等を残してもらう方法もあるかもしれません。

安否確認システム

安否確認システムは近年多くの企業で導入されています。安否確認のために作られた連絡・集計ツールで、主にメールやアプリで安否確認を行います。いわゆる「安否確認メール」や「安否確認アプリ」です。地震や気象災害をトリガーに自動送信したり、回答をリアルタイムで自動集計できるため、安否確認が容易になります。緊急時でも繋がりやすく、慌ただしい状況下でも直感的に操作できるように設計されています。

安否確認に特化して使いやすい一方で、日々の業務で利用しているツールほど使い慣れないため、システムへログインや回答ができるように定期的に訓練を行う必要があります。

安否確認システムとは

安否確認システムは、企業が従業員の安否確認を行うために作られた連絡・集計ツールです。安否の確認・集計・報告が自動化でき、正確さ、速さ、手間と時間の短縮に優れています。

地震や気象災害をトリガーに自動で安否確認連絡を送信したり、回答をリアルタイムで自動集計できる利点があります。緊急時でも繋がりやすく、慌ただしい状況下でも直感的に操作できるように設計されています。

1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災をきっかけに需要が高まり、多くの企業で安否確認システムが導入されています。最近ではメール以外にアプリ化も進んでおり、より簡単に安否確認ができるように進化しています。

安否確認システムの便利な機能

安否確認システムには以下のような機能が搭載されています。他の連絡手段にはない、災害時や緊急時を想定した安否確認に特化した機能もあります。

一斉送信

従業員全員に対して一斉に安否確認メールを送信したり、安否確認アプリに緊急の通知を送信できる機能です。部門、役職、地域などで分けて、対象者のみに送信することも可能です。

マスターデータを整えておくことで簡単に対象者を絞り込むことができるため、緊急時でも早急に連絡できます。

気象情報と連動した自動送信

地震や気象特別警報といった気象庁の発表情報と連携し、自動で安否確認を送信できる機能です。

トリガーは自由に設定できることが多く、主に地震では震度、気象特別警報は大雨特別警報(土砂災害、浸水害)や大雪特別警報を閾値となり得ます。登録している従業員の居住・勤務先エリアと組み合わせて、対象者のみに自動的に連絡するといった活用もできます。

災害時、担当者自身が被災し安否確認を実施する余裕がない場合や、遠方地域で発生した災害に気がつきにくい場合でも、安否確認システムが自動起動し送信してくれるため便利な機能です。

未回答者への再送

安否確認への回答がない従業員に対して、通知を再送する機能を実装しているシステムもあります。通知に気づいていない従業員や、その時は回答する余裕がなかった従業員の安否を改めて確認することができます。該当者にだけ回答を促すことができる点がポイントです。

指示・連絡のみの送信

安否確認の連絡・回答のようなアンケート機能を使わずに、指示・連絡のみを送信できる機能もあります。例えば、台風や大雨などある程度予測できる災害が近づいている際に、注意喚起や出社に関する指示・連絡に活用しているケースや、安否確認後の待機指示に活用するケースなどがあります。

リアルタイムで安否状況を自動集計

安否確認の回答をリアルタイムで自動集計する機能です。表やグラフに自動でまとめられ、安否状況を簡単に把握できます。

電話、点呼、メール、ビジネスチャット等では別途集計作業が必要になりますが、安否確認システムでは自動集計されるため手間を省け、素早く安否状況を把握できます。

閲覧権限に柔軟性があるシステムでは、担当者以外の人も集計結果を閲覧できるため、安否状況を共有・報告しやすく、事業継続の可否判断もスピーディーになります。

家族掲示板

家族掲示板は、従業員が自分の家族と連絡をとるための機能です。この家族掲示板は管理者は閲覧できないようになっていることが多く、家族の個人情報は守られるため安心して活用することができます。

複数の連絡先登録

従業員1人につき複数の連絡先を登録できる安否確認システムもあります。登録する連絡先は業務用メールアドレスとプライベートのメールアドレスの両方が一般的です。LINEやチャットなどのSNSと連携している安否確認システムもあります。

個人情報保護の観点から、登録している連絡先は従業員本人しか閲覧できないようになっているシステムがほとんどです。

アプリ化

最近はメールだけでなくアプリも提供している安否確認システムが増えています。メールより安否確認アプリのPUSH通知の方が受信に気づきやすく、回答率が高くなる傾向があります。

安否確認アプリを提供している会社では、アプリ版を有料にしているところはほぼなく、安否確認アプリを無料でアプリを提供しているので、確認してみてください。

安否確認システム導入のメリット

災害時の連絡ツールとして役立つ安否確認システムですが、特に大きなメリットは下記の2点です。

- 自動で安否確認の連絡ができるようになる

- 自動で集計できるようになる

自動で安否確認の連絡ができるようになる

安否確認システムの機能でもお伝えしたように、安否確認において手間と時間がかかっていた部分を自動化できることが安否確認システムの大きなメリットです。

気象庁から発表される災害情報をトリガーに、メールやアプリで自動的に安否確認することができます。災害は休日夜間に発生することも多いため、自動で安否確認できることは災害対応担当者にとっては負担がグッと軽減します。

担当者が被災している場合でもシステムが代わりに安否確認を行ってくれることもメリットです。

自動で集計できるようになる

また、回答された安否情報の集計作業も大きな負担となります。電話、メール、チャット等の場合は別途集計を行う必要がありますが、安否確認システムではリアルタイムで自動的に集計されるため、時間と手間が削減でき、安否確認の本来の目的である「従業員の安全確保」と「事業継続の判断、緊急・復旧対応」を速やかに実行することができます。

安否確認システム選びのポイント

様々な安否確認システムから自社に合った安否確認システムを選ぶ際のポイントを8つ紹介します。

緊急時でも直感的に操作できるシンプルな設計か

安否確認システムを利用する場面は災害発生時などの非常事態です。そのような場面では焦っていつも通りの対応ができないこともあります。当然、サポートに問い合わせる時間はありません。非常事態でも直感的に操作できるシンプルな作りであることが重要です。ID、パスワードが不要だったり、クリック一つで簡単に回答やメッセージ送信できると良いでしょう。

管理者側で回答の自動集計が見やすいことも重要なポイントです。安否状況を一目で把握できることで、事業継続や復旧への見通しを立てやすくなります。

なお、定期的に安否確認システムの回答訓練もぜひ行ってください。安否確認連絡の配信の流れ、テンプレートの見直し、組織変更による登録漏れ確認、IDやパスワードの再設定、権限の見直しなど、管理者と従業員それぞれの立場で、システムの使い方と安否確認の流れを把握できます。

ガラケー、多言語対応など、誰でも使いやすい多様性があるか

アプリでの安否確認が主流となりつつありますが、ガラケーや多言語への対応など多様性に富んだシステムもあります。そのようなシステムにすべきか、自社の従業員がどのように回答を行うか、洗い出してみてましょう。

業務用として配布されている携帯電話がガラケーの場合はガラケー対応のシステムを、日本語以外の言語でコミュニケーションを取っている場合は英語表記に切り替えられるなど多言語対応しているシステムを選んでください。

個人情報が保護されているか、安心できるセキュリティ体制か

従業員のプライバシーを守るために、個人情報を保護できるかは重要なポイントです。登録した従業員の個人情報が外部に漏れないよう、セキュリティレベルの高いデータセンターを選定している、ISMS認証を取得している、といったシステムが安心です。

また、従業員自身で登録連絡先を管理し、管理者側では登録された連絡先を閲覧できないようになっているシステムも多いです。こういったシステムであれば、プライベートのメールアドレス登録に抵抗がある従業員へも登録を促すことができ、回答率がアップします。

時折「登録したメールアドレスを忘れた」というお問い合わせも発生するかもしれませんが、個人情報保護の観点からは、本人のみが登録した連絡先を閲覧できるシステムがいいのではないでしょうか。

災害時にシステムダウンしない、信頼できる稼働実績があるか

災害時は、通信規制の影響や、アクセスの集中により処理が遅くなることも想定されます。災害時においても安定して稼働しなければ意味がありません。

クラウド型システムの場合は、過去の災害時の稼働実績や、安否確認システムをつかさどるデータセンターの配置地域を確認しましょう。例えばデータセンターが遠隔地に二重で配置されていると、一つの地域で大きな災害が起こっても安心して安否確認システムを使うことができるかと思います。自社で安否確認システムを構築する場合も、信頼できるデータセンターを利用するなどして、安定して稼働できる環境を整えておく必要があります。

双方向の個別連絡ができるか

特定の従業員に対して、個別に繰り返しやりとりができるかも選定ポイントの一つです。応答のない従業員に再度回答を促したり、ある回答の従業員に1対1のコミュニケーションで個別の指示を出したりなどができると、複数の連絡手段を使って混乱を招くような事態を避けられます。

普段から利用できるか

安否確認システムは基本的には災害・非常時に利用するものですが、普段から活用できるシステムなら、いざという時でも使い慣れているのでより迷わずに安否確認ができます。

例えば、感染症拡大時には日々の検温提出に活用していたケースや、従業員へのアンケート実施時に活用するケースもあります。

また、登録している勤務先や居住地域の交通、気象情報を受け取れるなど、+αの機能がついて普段から利用しやすいシステムもあります。

柔軟な権限・地域の配信設定ができるか

全国一斉に安否確認を行うことは、実はそんなに多くありません。災害が発生している地域以外へも安否確認の連絡が届いてしまうと煩わしく感じられ、回答率の低下を招きます。そのため、任意の地域に絞って配信できる必要があります。

気象庁発表情報と連携して該当地域にだけ通知が届く、あるいは任意の地域を手動で絞り込み安否確認や指示連絡ができる必要があります。集計結果を確認する際も該当エリアのみ表示されるため、本当に確認すべきエリアのみを素早く状況把握できるメリットもあります。

また、部署・役職・担当に合わせて柔軟に権限を設定できるかも重要なポイントです。災害の種類や勤務形態によっては、地域の他に部門や役職など、ある役割の従業員にのみ安否確認を行う場合や、反対に安否確認が必要ないグループが出てくるケースもあります。

ほかにも、安否確認の実施権限、マスタメンテナンス権限、集計結果の閲覧権限などを、どの役職者に付与するかといった権限設定も、企業の体制に沿って柔軟に設定できる必要があります。

権限や階層が自社の組織体制に沿った設定や、プラスα のグループ設定ができるか確認することをおすすめします。

運用サポートが充実しているか

安否確認システムは、導入した後の運用で効果が大きく左右されるため、運用面のサポートがとても大事です。

例えば、登録率・回答率を上げる方法、訓練の実施方法、文面テンプレートの提供、マスタメンテナンスのサポートなど、安否確認システムの運用を軌道に乗せるためには様々な試練を乗り越えなければなりません。その際、運用のサポートが乏しいと安否確認システム導入の効果が半減してしまいます。運営会社のサポートは操作方法・機能についてだけなのか、運用面の相談に乗ってくれるのか等、サポートの充実さも確認しましょう。

安否確認システム導入後の注意点

安否確認システムを導入した後も、運用面で様々な課題が出てきます。導入前にあらかじめ課題となりそうな部分について検討しておくとスムーズに利用できるかもしれません。

安否確認システムを利用されている方から寄せられるご質問やお困り事を16個、解決策とともに紹介します。

- 送信編 -

メールが送れない

お正月に「明けましておめでとう」メールを送るときに日付が変わる瞬間になかなかメールが送れなかった経験はないでしょうか?

安否確認システムのメールでも同じことが起こる可能性があります。

東日本大震災のときは携帯メールが全く使えなかった人が35%で、大多数が繋がりにくさを感じていたといいます。電話などの通信規制に至っては80~90%だったと言われています。

メールの場合は災害・危機の際に回線が詰まってしまうことも。メールで社員の安否を集計できるから大丈夫だと思っていたら集計がかなり遅れてしまう可能性もあります。

インターネットを利用した安否確認システム、つまりアプリを使った安否確認システムなら、そういった詰まりが少ないと言われています。

ただし、通信規制以外にも、各キャリアのサーバーで処理件数の急増による停滞が発生する可能性、通信障害が発生する可能性もあります。

これらのリスクを考えたときに、メールとアプリなど複数の手段を持つシステムが万が一の際は安心して使えそうですね。

従業員の居住地と勤務先の住所の都道府県が異なる

千葉県在住の方が東京都内の会社に出勤している場合、もし千葉で災害が起こったらどちらで安否確認を起動するのか?

安否確認システム上で居住地と勤務地を分けて登録できるものもあります。もちろんその場合、どちらの都道府県で災害や危機が起こってもしっかり本人に安否確認システムのメッセージが届きます。

検討の際に確認してみてください。

手動で起動どころじゃない大きな災害のときはどうするの?

大きな震度の地震が起こった際、手動で担当者が安否確認システムを起動できるのかどうか。考えてみると災害が発生するのは夜間の場合もあるので手動では遅すぎる場合も出てきます。

そこで予め条件を指定しておけば安否確認が自動で起動する機能を有する安否確認システムもあります。

例えば震度5強以上の地震が起こった際に自動起動させる設定をするなどです。

休日や就寝中に危機が起こったら?

一つ上の内容になりますが、自動起動システムの設定をしておくことで大きさ災害が起こったときも円滑に安否確認をスタートできます。

地震以外にも特別警報によって自動起動を設定できる安否確認システムもあります。

部署の変更や、マスタメンテナンスが手動で大変すぎる

従業員数が少ないときは部署変更のときもそれほど大変ではありませんが、従業員数や部署数が増えて異動が多くなってくると、マスタメンテナンスを手動でやるのはすごく骨が折れる作業です。

安否確認システムの中にはCSVファイルで簡単に一括アップロードできるものもあります。

また、オプションとして代行してもらえる場合もありますので、一度問い合わせてみるといいかもしれません。

- 回答編 -

ログインできない

通常の安否確認システムだとログイン用のIDとパスワードが必要です。

スマホなどが記憶をしてくれていることが一般的ですが何かのエラーでパスワードが分からなくなると過去のメールを遡ったり、再発行したりと、緊急時に使用するには不便です。

そこで安否確認の連絡の中にログイン情報を組み込み、一人一人に合わせたURLを送信することによって、ログインなしで安否確認の返答をすることができるサービスもあります。

さらに、集計結果を見る管理画面へのログインについてもIDとパスワードが必要な安否確認システム、IDとパスワードが必要ない安否確認システムに分かれます。選定の際に確認することをおすすめします。

アクセス環境が悪い、回答を送信できない

ただし、インターネット自体が切れてしまう場合も想定する必要があります。ネットが繋がらなくても安否確認の回答を送信する端末で登録しておいて、インターネットが繋がったら自動で送られる安否確認システムもあります。

インターネットが繋がらないときに無理に安否確認システムだけで対処する必要はありません。そんなときのために「防災カード」など、アナログなものでどんな対処が必要かを社員に伝えることができます。

メールでは気付かない

メールで安否確認の連絡を受け取る設定の場合、通信規制や迷惑メールフィルタによってそもそもメールが届かない場合があります。

その場合は社員が自ら安否確認の画面をブラウザで検索したり、ブックマークしておいたページを開いたりすると思いますが、考えるだけで大変な作業です。緊急時に面倒なことを社員・従業員にやってもらうとなると、集計の回答率が低くなってしまっても仕方ありません。

メール以外の手段としてアプリを提供している安否確認システムなら、そのアプリにプッシュ通知がくることが期待できます。

メールを受信できない場合も、安否確認アプリ上で簡単かつ自動でログインし回答ができるのでメールのみに比べて回答率の向上が期待できます。

回答率が低い

ぶっつけ本番では期待するは回答が得られません。実際初めて安否確認システムを起動するときなどは回答率が低くなる傾向にあります。

なぜなら、そもそもの登録情報が間違っていてしっかりメッセージが送られていなかったり、社員の回答する意識づけがまだ形成されてなかったりするためです。

まずは避難訓練と同様に、安否確認についても訓練する企画をしスケジュールを確保してやってみることが大切です。回答率をアップさせる方法はこちらの記事もご参考ください。

どんな内容のメッセージにすればいい?

回答が煩わしいと回答率が上がりません。当然かもしれませんが一問一答のわかりやすく回答の負担が少ないメッセージの必要があります。

また、選択肢を設定して、選ぶだけで簡単に回答できるものの方が望ましいです。

- 集計編 -

未回答者に催促したい!

災害時に回答できない状況にある人は、少なからず出る可能性があります。

会社からすれば未回答者の安否情報をできるだけ早く知りたいものですが、未回答者だけに再度安否確認のメッセージを送るときに、安否確認システムを立ち上げなおさなければならないのか?

これもシステムによりますが、未回答者だけに回答を催促できる機能をもつシステムもあります。集計もそれらをしっかり反映したデータを得られるので便利です。

何度も集計して報告するのがすごく手間!

大地震の後は、大きな余震が続くことがあります。

余震でも震度が高い場合などは安否確認をする必要が出てくる場合がありますが、複数の集計が立ち上がると、手作業でまとめるのは大変です。

安否確認システムによっては、複数の集計をまとめる機能を持っているものがあります。選定の際に考慮してみるとよいです。

社内のコミュニケーションツールで得た安否情報と、安否確認システムでの集計結果がずれている

普段のコミュニケーションではチャットツールを使っていて、自分のチーム内でメンバーの状況を把握しました。そして会社全体の安否確認システムのメッセージも回ってきたので回答、、果たしてその結果の集計が嚙み合わない。

これはどうすればいいのでしょうか? そもそも社員の安否を一つのシステムだけで一元管理しようとすることは私たちはおすすめしていません。

安否確認システムは安否確認業務を効率化するための手段であって目的ではありません。メール、メッセージアプリ、電話、点呼などあらゆる方法を利用して全員の安否を確認できれば目的は達成されるかと思います。

複数方法で集計した結果がずれているのはある程度許容しつつ、その上で最終的な安否確認結果をひとつにまとめられれば良いかと思います。

- その他 -

社員の家族の安否確認まで配慮したい

本人が無事だからといってその家族がどうかは分からないのが災害や危機が起こったときには往々にしてあります。

BCP(事業継続計画)の観点からいうと、社員が業務に戻れるのか?復旧作業に入れるのか?というのが会社としては知りたい点ですが、社員の家族の状況によってはそのメンバーは会社の仕事どころではありません。

そこで家族の安否まで確認できる安否確認システムもあります。会社によっては知りたい情報の一つといえます。

社員としてでなく家族の一員として、家族の安否を把握したい

一つ上と同様に安否確認システムによっては家族の安否まで回答・確認できるシステムもありますので、検討の際は選定基準として考えてみてください。

安否確認を管理する立場としては、ありとあらゆる災害・危機の情報を常に把握しておきたい

安否確認システムの起動は一定の基準を設定しておくことで自動起動が可能になるわけですが、その基準以下でも自社にとって重要な災害情報はあるはずです。

そして災害や危機の情報は通常は一つのサイトにまとまっているわけではないので、探し回らないといけません。

危機管理情報をメールお届けする機能がついた安否確認システムもあります。ご参考ください。

企業にとっての安否確認を正しく理解し、体制構築しよう

企業にとっての安否確認は、従業員の安全を確保し、自社の事業継続の可否判断をするために行います。速く正確な安否確認の方法として、安否確認システムの活用をオススメします。導入する企業が増えており、今後もますます導入ニーズは高まっていくでしょう。

一度自社の安否確認方法を見直し、安否確認システム導入を検討してはみてはいかがでしょうか。よくお客様から伺う安否確認システムについての疑問や不満について、レスキューナウの安否確認サービスが解決します。検討の際はぜひ選択肢の一つとして入れていただけますと嬉しいです!

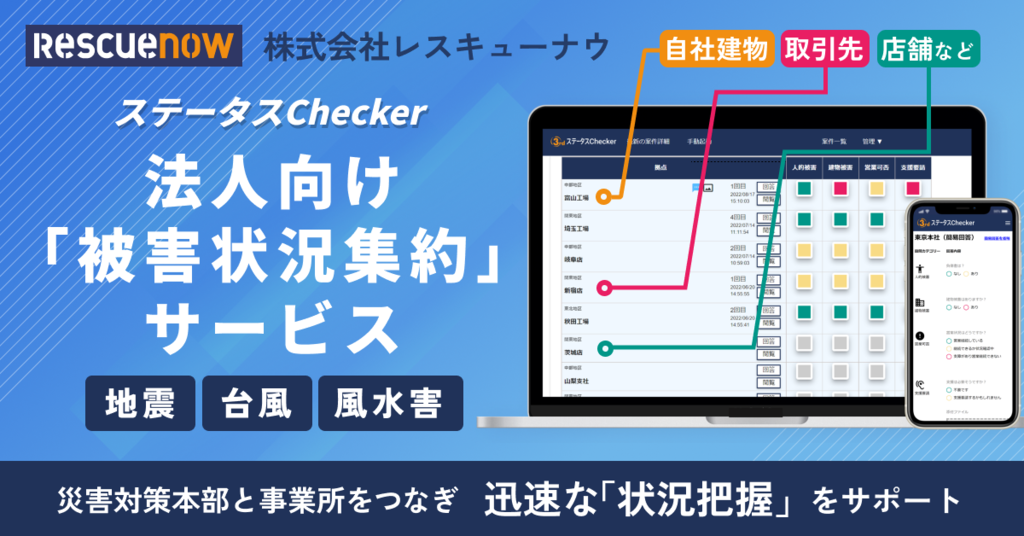

さらに、『imatome(イマトメ)』では、安否確認だけでなく、建物・設備の状況確認、リスク情報の収集、要対応事項の確認が一気通貫で完了します!

災害時の状況把握・事業継続判断に必要なコトが全て揃っているオールインワン危機管理サービスです。

経験が浅い人でも、1人でも、危機管理業務のすべてをカバーできます。危機対応を少ないリソースで行っている方、いち早く危機対応を収束させたい方は『imatome(イマトメ)』がオススメです!

BCP対策として安否確認の次にすべきこと

従業員の安全確保、事業継続の可否判断のために安否確認を行うことをご理解いただけたと思います。とくにBCP(事業継続計画)を策定している企業にとっては、安否確認はBCPの一部に過ぎないと再認識されたのではないでしょうか。

では、安否確認の次は何をすべきでしょうか?こちらの記事で安否確認の次にすべきことを解説していますので、あわせてご覧ください。