【潜入!アドバイザリーの現場③】情報を制する企業が危機を制する ― 訓練で見えた課題と次の一手

一般的な防災訓練、いわゆる避難訓練は実施しているけれど、本当に意味があるのか不安。

事業継続を見据えたときに、機能的・実戦的な防災訓練を実施したほうが良いと考えている。

企業の危機管理を担当している方であれば、一度はこのような悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。

大規模災害が発生した際、従業員の安全を守り、事業を継続するためには、迅速かつ的確な初動対応が不可欠です。

しかし、訓練を実施していても、実際の災害時にスムーズに動けるかどうかは別問題。

安否確認の不備、情報共有の遅れ、意思決定の混乱。こうした課題は、事前にシミュレーションしておかなければ、いざというときに対応できません。

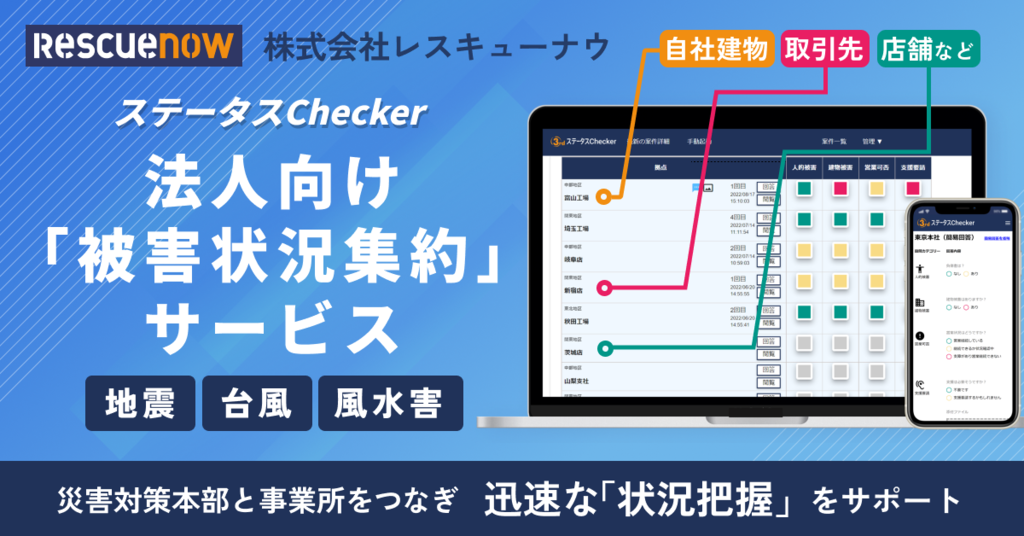

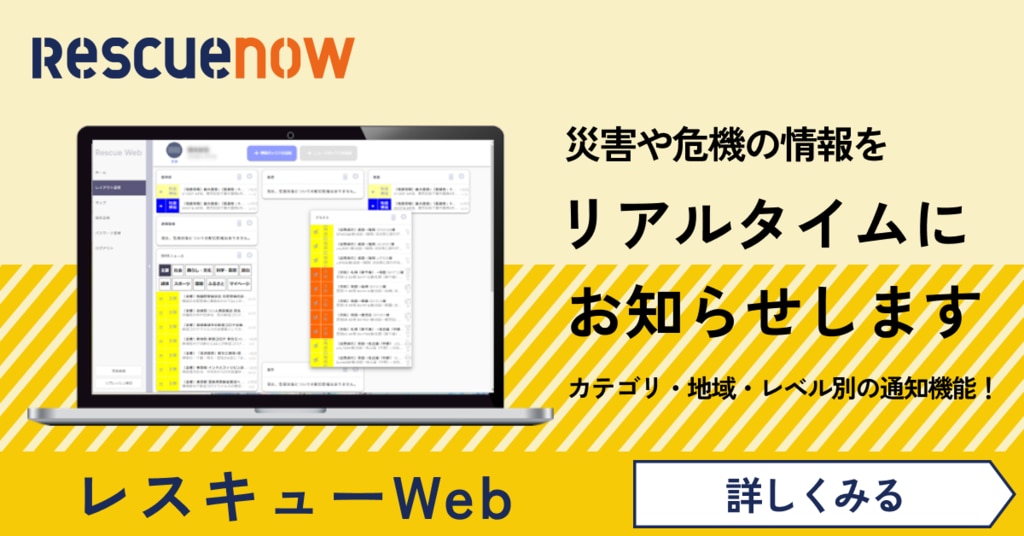

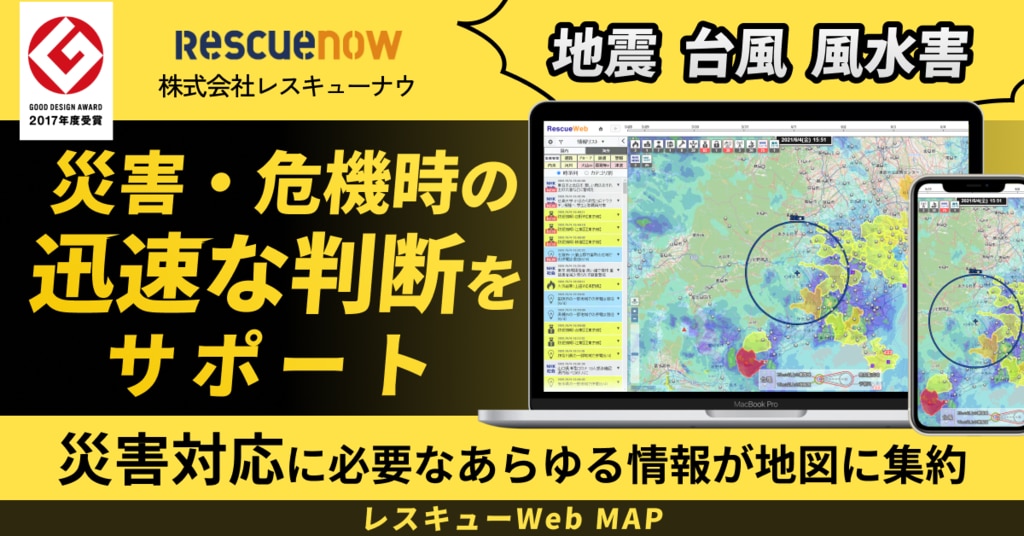

そうした企業の課題を解決するため、レスキューナウの「アドバイザリーサービス」では、①体制の構築 ②初動対応手順の策定 ③必要なツールの整備 ④各種訓練の支援 という4つの視点から、企業の災害対応力の向上をサポートしています。

中でも特に多いご相談が「訓練支援」についてです。

そこで今回は、従業員数700名規模の不動産業を営む、株式会社コスモスイニシア様にて実施された「CMT訓練(注)」に密着取材し、訓練を通じて浮かび上がった課題と、それをどのように改善へとつなげていったのかをご紹介します。

「実施するだけの訓練」ではなく、「実際に使える訓練」を目指す皆さまにとって、有益な内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

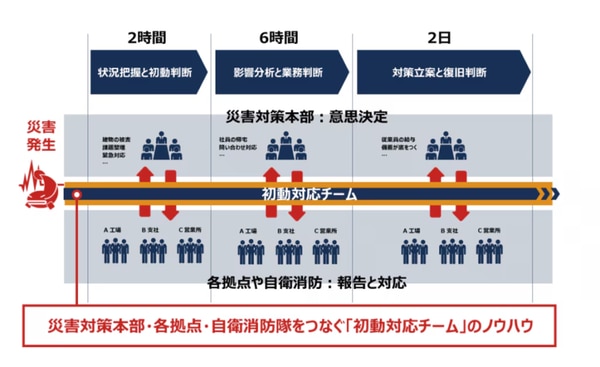

注) CMT(クライシスマネジメントチーム)とは、情報の流れに着目し、より実効性のある初動対応を実現するために自衛消防隊と災害対策本部の間に設けられる「初動対応チーム」。災害発生直後に必要な情報の収集・整理・連絡(報告)を専門的に担当する。一般的に「災害対策本部事務局」と呼ばれる場合もある。

▼ 貴社の防災訓練を「実戦的」に変える方法とは?

この記事の目次[非表示]

訓練実施の背景と訓練概要

今回潜入してきたのは、CMT訓練の現場。

CMT訓練とは、災害時の初動対応の流れ(特に情報の整理・連絡)をよりスムーズに行うことを目的として、レスキューナウが設置を推奨する「初動対応チーム(CMT)」の動きをシナリオとプロトコルに沿って体験する訓練です。

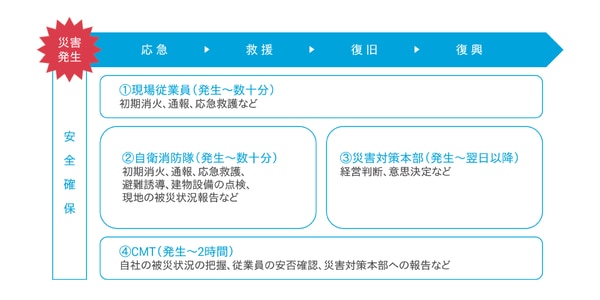

具体的には、以下の3つの情報を収集し、災害対策本部の迅速な意思決定をサポートします。

- 従業員の安否確認

- 各拠点の被害確認

- ライフライン等の状況確認

CMT(Crisis Management Team)についてはこちら▼

大規模な災害が発生すると、社内外に平時とは比べものにならないほどの情報が飛び交い、それを短時間で集計・報告する必要があります。

そのため、主に役員を中心として構成される災害対策本部は意思決定に専念し、情報収集はCMTが専門的に担う体制が理想的です。

以前他社で実施された自衛消防隊本部訓練では、社内の各エリアからの被害状況をまとめ、CMTに報告するまでを目標としていましたが、今回のCMT訓練ではさらに社外の状況も含めた膨大な情報を整理して災害対策本部に向けた報告資料を作成します。

他社で実施された自衛消防隊本部訓練の様子はこちら▼

株式会社コスモスイニシア様では以前、ホワイトボードを活用したオフラインのCMT訓練を実施していましたが、首都直下地震などのリスクを考慮し、リモート環境でも対応できる体制を構築する必要があると判断し、PCを活用する今回の訓練が実施されることとなりました。

訓練の主な目的は、「災害対応プロトコル(手順)の確認」と「CMTを構成する各班の動きや役割の明確化」の2点。

訓練は、Microsoft TeamsやExcelの被害状況取りまとめシートなど、災害対応力を向上させる「4つのT」 のひとつである「ツール」を事前に準備したうえで進行します。

災害対応プロトコル概要

訓練目標時間 | アクション |

|---|---|

- | 各種情報収集 |

10分 | トップ報告①の送信 |

- | 各種情報収集・対応 |

20分 | 社内告知①の送信 |

- | 各種情報収集・対応 |

40分 | トップ報告②の送信 |

- | 各種情報収集・対応 |

55分 | 社内告知②の送信 |

- | 各種情報収集・対応 |

1時間10分 | トップ報告③の送信/訓練終了 |

※上の表は、実際の災害対応プロトコルを分かりやすく簡略化したものです。

災害対応力を向上させる4つの「T」についてはこちら▼

リアルな災害対応をシミュレーション!CMT訓練の全貌に迫る

訓練開始、立ち上げられるCMT

事務局からのガイダンスの後、緊急地震速報が会議室内に鳴り響き、訓練がスタート。

参加者はテーブルの下に入り、周囲と自分の身の安全が確保できていることを確認すると、震源や震度、津波の有無といった発生事象の詳細を確認します。

その後、即座にCMT(クライシスマネジメントチーム)の立ち上げと招集が行われると、

-「まずは体制表をTeamsに共有したので、確認してください!」

という号令をもとに、CMTメンバーはすぐさま自分の役割を確認し、必要な情報の収集を開始します。

班構成 | 役割 |

|---|---|

リーダー&サブリーダー | 全体状況の把握。サマリー作成とトップ報告。 |

庶務班(2名) | CMTメンバーの宿泊・飲食の手配。電話での問い合わせ対応。 |

広報班(2名) | 情報の整理と社内への報告作成。 |

社外情報収集班(1名) | 津波の可能性や総理官邸からの発表、公共インフラの状況を収集。 |

社内情報収集班(4名) | 拠点ごとの被害状況の収集と取りまとめ。 |

安否確認班(2名) | 社員の安否状況の確認。 |

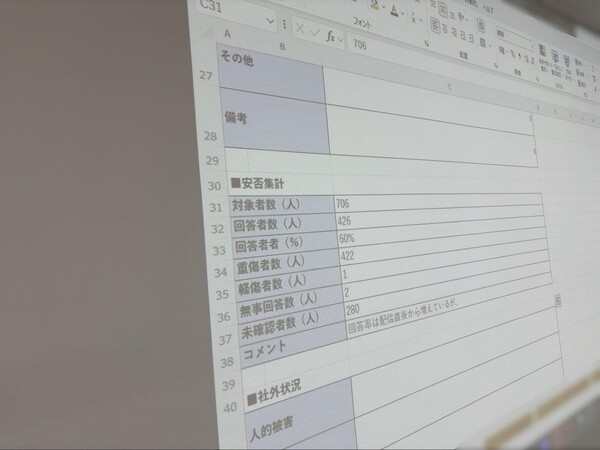

その後、社内情報収集班が各拠点の被害報告、安否確認班が安否確認システムへの回答をそれぞれ集計し、広報班によって帰宅抑制等を知らせるための社内告知用メールが作成・送信されます。

はじめは、各班が情報共有のタイミングに戸惑い、リーダーがどの班がどのような状況にあるのかを全体に声をかけて確認する場面もありました。

-「社外班。都内で建物半壊多数、東京・千葉の一部で断水が発生しています。」

-「安否確認班。遅れている4名の確認作業を実行中です。」

など、飛び交う会話はまさに実際に災害が発生した時さながらです。

錯綜する災害情報と求められる冷静な対応

未回答の拠点や従業員への催促を行うと、気も休まらないうちに2回目のトップ報告の作成が始まります。

リーダーは、この2回目のトップ報告をもとに、災害対策本部長(社長)に災害対策本部会議の招集を依頼。

発災時は、災害発生からおよそ1時間でこれらの対応を完了させることを想定していますが、訓練ではさらに速い、わずか40分程度というあえて本番よりもハードな状況を設定しています。

これにより、いざという時にも冷静に対応できるよう、訓練参加者のスキルと判断力を鍛えます。

その間も事務局は絶え間なくダミーの災害情報をCMTに送り続け、メンバーは休む暇なく対応を継続。

社内情報収集班と安否確認班がそれぞれ確認した重傷者の数を照らし合わせ、齟齬がないかを確認する等、横連携も盛んに行われるようになっていきます。

そんな中、各拠点や受付からCMTに対しての電話による問い合わせも増加。

-「どうしても帰宅したいという人がいるのですが、帰宅させても良いですか?」

-「○○部門の○○さんのお母様から息子さんに電話がつながらないという連絡が来ています」

といった情報が錯綜し、緊急性の高い情報とそうでない情報が混在する状況に。

リーダーからは対応の優先度を整理するために

-「誰に何の報告をしているのかを分かるように、大きい声で共有しよう」

と指示が出され、情報共有の速度と正確性がさらにアップしていきます。

訓練時間は60分を経過し、取りまとめた情報をもとに引き続きの安全確保や家族への安否確認を促すため、2回目の社内告知用メールが送信されます。

災害対策本部会議設置、今後の対応策を確認

引き続き各班連携しながら情報収集を行い、3回目のトップ報告の作成を開始。

安否確認システムの回答状況や社内の被害状況、子会社の被害有無等を踏まえ、今後の課題をまとめ上げていきます。

作成したレポートをチーム全体で共有し、内容に問題がないことを確認した後、災害対策本部会議が設置され、本部長(社長)からは詳細に関する質問がCMTに投げかけられます。

-「本社や各拠点の建物について、安全確認はできていますか?」

-「帰宅抑制の判断理由について教えてください」

-「緊急出動の要請が必要な負傷者はいますか?」

各質問に担当班のメンバーが即座に回答し、備蓄品の配布や避難を判断するライン等、今後の対応策について確認が行われ、訓練は開始から1時間10分程で無事終了しました。

訓練を通して見えた成果と新たな課題

訓練終了後、事務局、社長、各班からのフィードバックをもとに、訓練を通して得られた成果と新たな課題が明らかになりました。

以下は、その主な内容です。

訓練を通して得られた成果

- プロトコル通りの進行と体制の評価

リーダー&サブリーダー、庶務班、広報班、3つの情報収集班という体制が適切に機能し、プロトコルに従って概ね時間通りスムーズに進行できていた。 - 安否確認システムの活用効果

安否確認システムが効果的に機能し、最小限の人員で対応できることが明確になった。安否確認班と社内情報収集班が円滑に連携し、適切なタイミングで名寄せ作業が行えていた。 - 各班の横連携と情報伝達

各班の横連携がスムーズに行われた結果、入ってきた情報を迅速かつ適切に取りまとめ、災害対策本部長(社長)からの鋭い質問にも迅速かつ適切に回答できていた。

新たに浮かび上がった課題

- リモート環境下におけるツールの課題

ホワイトボードを使用した訓練と比べて、PCを使用した情報共有では複数のツールを行き来するため、全体の情報を即座に把握することが難しいことが判明。PCやアクセスポイントへの電源供給に関する課題も明らかになった。 - 人員配置の見直し

窓口対応と社内情報収集班への負荷が重く、情報の取捨選択や優先度の判断が困難な場面が発生。人員配置の見直しや担当業務の再割り当ても視野に入れた体制の修正を検討。 - 軽度の支援要請への対応体制

実際の災害時には「怪我はないが気分が悪い」等、軽度の支援要請が発生する可能性が高いため、事前に担当と対応方法を明確化しておく必要がある。

情報を制する企業が危機を制する

今回のCMT訓練は、サーキット訓練のように身体を動かすものとは異なり、参加者は「常に頭をフル回転させ続ける」ことが求められました。

他社で実施されたサーキット訓練の様子はこちら▼

実際の災害対応では、約1時間30分の訓練をはるかに超える長時間にわたり、絶え間なく流れる情報をキャッチし、取捨選択し、適切な判断を下す必要があります。

そのためには、各班が正確な情報を収集するだけでなく、チーム全体で連動しながら情報の流れを捉えることが不可欠です。

災害時の情報収集と伝達は、単なる作業ではなく、企業の事業継続や復旧を左右する「生命線」。

どれほど綿密なBCP(事業継続計画)を策定していても、肝心の情報収集・伝達が滞りなく行われる体制が整っていなければ、計画を十分に機能させることができません。

今回の訓練を通じて、取材班である私も平時から繰り返し訓練を実施し、情報伝達を円滑に行える体制を整えておくことの重要性を再確認しました。

レスキューナウのアドバイアリーサービスについてはこちら▼

当社の防災訓練支援では、まずはご用意したフォーマットに沿って訓練を実施し、その後、貴社の課題に合わせてカスタマイズすることも可能です。

「どこから手をつければいいかわからない」「まずは話を聞いてみたい」といった段階でも大歓迎ですので、防災訓練に関するお悩みや課題感は、ぜひレスキューナウにお気軽にご相談ください。

防災訓練に関する課題の無料課題相談窓口はこちら▼