デマに惑わされない、SNS時代の災害時情報収集

いつ起きるかわからない災害。

あなたの所属している組織では、災害時の情報収集はどのような方法・体制で行っているでしょうか? 中にはSNSをよく使っているという組織もあるでしょう。

いまや多くの人がSNSを活用しており、広報や情報収集でSNSを活用する企業も多くあります。

確かにSNSは速報性や細かい地域情報の入手に優れている一方で、特に災害時には利用者によるデマの発信リスクもあります。

近年はディープフェイクの技術により、精巧な偽情報に騙されるリスクも高まっています。

本記事では、速報性と信頼性を両立させ、より確実な防災初動対応のための情報収集のコツをご紹介します。

▼「災害情報を収集する必要性とは?」をダウンロード【無料】

この記事の目次[非表示]

SNSが災害時の情報収集手段として注目されるワケ

災害時に情報をいち早く入手したいという思いは誰もが持つものです。その点で、SNSは非常に強力な手段として普及しました。

SNSが災害時の情報発信・収集手段として注目されたのは、2011年の東日本大震災がきっかけでした。当時、あまりにも広大な地域に被害が出たため、細かい地域の情報まで発信者も受信者も追いつけない状況となったのです。

そんな中、SNSでの救助要請や支援要請が大きな注目を集めました。SNSには速報性に優れていること、個人や小規模事業者でも手軽に発信できるためピンポイントな地域情報が得られること、そして情報量が豊富であることなどの強みがあります。特に大雨災害など刻一刻と状況が変化する場合、ピンポイントで発信される情報の中には非常に有用なものも多くありました。

こうした「情報量」「ピンポイント性」「速報性」という特性から、SNSは災害時でも有効なツールとして広く認識されるようになったのです。

SNSを活用する際に気をつけること

しかし、SNSの普及に伴い、新たな問題も浮上してきました。災害時にSNSを情報源として使う際の最大のデメリットは、偽情報によって無用なパニックが生じる可能性があることです。

SNSを利用する人が増えるにつれ、災害時に偽情報を発信する人も増加しています。その背景には自分のアカウントへのフォロワー数増加を狙う目的や、閲覧数を稼ぐ意図があります。一部のSNSでは閲覧数に応じた収益が得られる仕組みがあったこともあり、平時よりも偽情報を出す人が増えました。

さらに近年では生成AIの発展により、ディープフェイクと呼ばれる精巧な偽画像や偽映像が容易に作成できるようになりました。文字情報だけでなく、視覚的にも説得力のある偽情報が拡散されるリスクが高まっています。

偽情報の増加に伴い、SNSの情報量の多さがかえって確認作業の手間を増大させています。SNSには情報量と速報性という利点がある反面、その情報だけで判断し行動することは、近年ますます難しくなっています。

特に企業の防災・BCP対応においては、即応性と確実性の両方を踏まえた対応が求められます。SNSの情報は、公式発表や報道機関の情報を補完する二次情報として位置づけ、鵜呑みにせず慎重に扱うことが賢明です。

災害時に効果的な情報収集の方法と課題

SNSに情報があふれる時代において、災害時の情報収集で最も重要なのは、信頼性の高い情報源を優先することです。デマのリスクが低い官公庁やインフラ企業の公式アカウントは、真っ先に確認すべき情報源と言えるでしょう。

また、報道機関の情報も重要ですが、一つの情報源に偏らず、複数の報道を比較検討(クロスチェック)することで、より客観的で確かな情報を得ることができます。

一方で、信頼できる情報を集めた際に生じる課題が「情報の整理」です。災害時には、被害の規模(地域全体か、特定の建物か)、時間軸(いつの情報か、今後の見通しか)、緊急度(今すぐ対応すべきか、注意喚起か)など、様々な性質の情報が錯綜します。

これらの情報をリアルタイムで適切に整理・分類し、優先順位をつけなければ、効果的な対策は打てません。情報が整理されないまま共有されると、かえって指揮系統の混乱を招き、対応の遅れや誤りにつながる可能性があります。災害下の混乱した状況で、これを自社だけで行うのは至難の業です。

▼実践的な訓練で、情報収集の難しさを体感することもできます

企業の災害時における情報収集の理想は、情報の収集ノウハウと整理ノウハウを持った専門チームを社内に設置することでしょう。しかし、多くの企業にとって、24時間365日体制で危機管理情報を収集するチームを自社で構築・維持するのは、コストや人材確保の面で現実的ではありません。

そこで有効なのが、信頼できる情報の収集・整理を代行してくれる外部サービスの活用です。

情報収集・整理はプロに任せ、あなたは「対応」に集中しませんか?

私たちレスキューナウは、まさにその「情報収集・整理」のプロフェッショナルとして25年間事業を展開しています。

事業の核となるのは24時間365日稼働の危機管理情報センター(RIC24)です。

専門のオペレーターが常時、災害やライフライン情報、鉄道運行情報などの危機管理情報を監視しています。特に大雨・台風や震度5弱以上の地震といった緊急時には体制を増強し、情報収集を強化します。

情報収集にあたっては、SNSの情報に安易に依存せず、官公庁や自治体、インフラ企業などの発表、報道機関の情報といった信頼性の高い情報ソースを優先し、必要に応じてクロスチェックを行うことで情報の確度を高めています。

さらに、収集した情報は災害種別、地域、発生時間、緊急度などで独自のノウハウに基づき分類・整理し、常に最新の情報が分かりやすく表示されるよう、更新を行っています。

さらに、RIC24が収集・整理した情報を、お客様のニーズに合わせて最適な形で活用できるよう、複数のサービスをご用意しています。

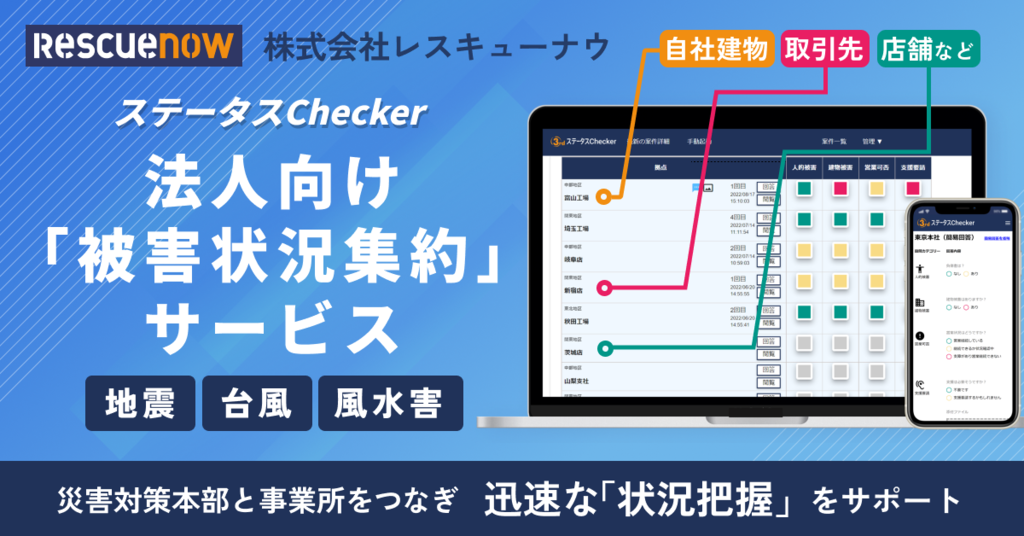

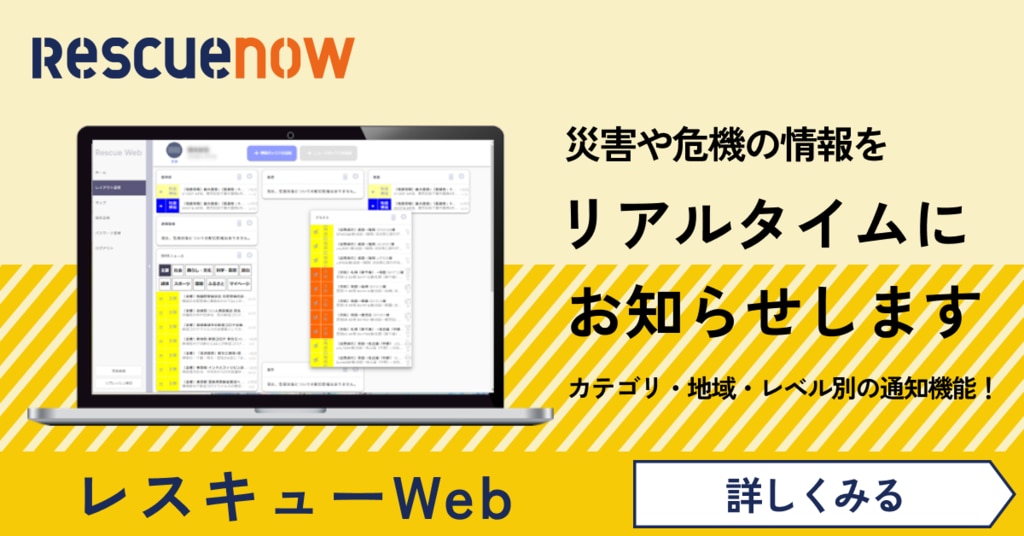

必要な情報をプッシュ通知や一覧で確認したい → 「レスキューWEB」

設定した条件に基づき、必要な情報をメールでタイムリーにお届け。専用のWeb画面で一覧表示も可能です。

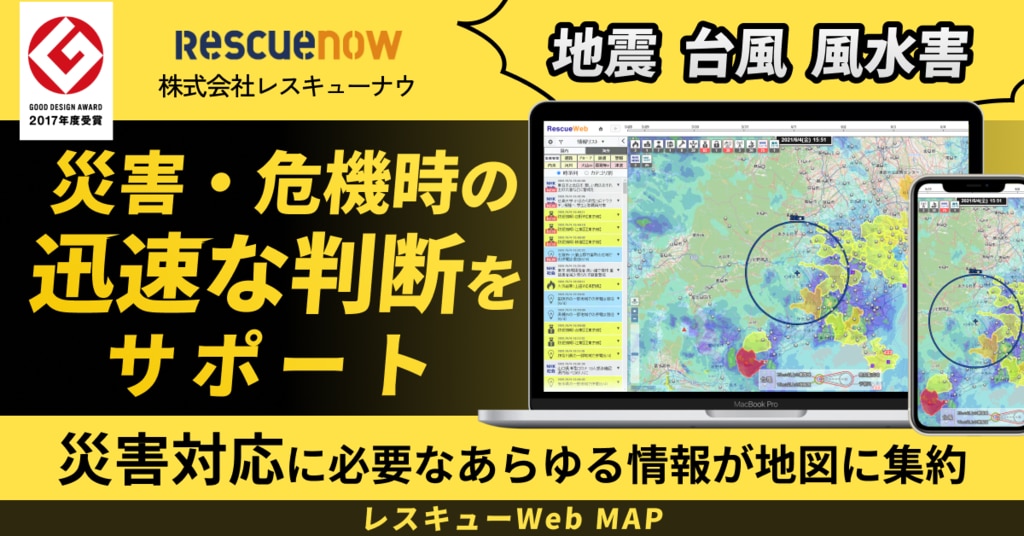

地図上で被害状況や影響範囲を把握したい → 「レスキューWebマップ」

災害情報や交通機関などインフラの稼働状況を、地図上に分かりやすく表示。視覚的に状況を把握できます。

自社の従業員安否や拠点情報と組み合わせて状況を確認したい → 「imatome」(イマトメ)

レスキューナウの情報と、お客様がお持ちの拠点所在地などの情報を組み合わせ、自社に特化した状況把握を実現します。

これらのサービスをご活用いただくことで、災害時においても、信頼できる必要な情報が整理された状態で、迅速に手に入ります。

これにより、情報収集や真偽確認、整理といった煩雑な作業から解放され、本来注力すべき初動対応や意思決定に集中できます。結果として、無用なパニックを防いで混乱を最小限に抑え、事業継続の安定化に繋げることが可能です。

レスキューナウのサービスは、まさに「転ばぬ先の杖」として、貴社の防災体制を力強くサポートします。

さらに、防災・BCP・災害対応に関する知識を深めたい方向けに、無料ウェビナーも毎月開催しておりますので、ぜひご活用ください。

▼ウェビナーの最新情報はこちらから

▼「災害情報を収集する必要性とは?」をダウンロード【無料】