春の思わぬ気象災害リスク「春の嵐」とは

こんにちは、レスキューナウです。

例年に比べて多くの大雪が降った冬も終わり、各地では春の陽気が感じられるようになってきました。中には夏日を観測する地域もあり、行楽シーズンの到来を実感している方も多いのではないでしょうか。

穏やかな陽気のイメージがある春ですが、実は災害と無縁というわけではありません。時候の挨拶で「春嵐の候」という表現が使われるように、「春の嵐」と呼ばれる、思わぬ強風や荒天に見舞われることがあるのです。

今回は、この「春の嵐」とそのリスクについて、具体的な事例を交えながら解説します。

▼春の嵐を知らせる「気象情報」の読み解き方はこちらから

この記事の目次[非表示]

春の嵐と代表的な被害

「春の嵐」とは、「メイストーム」と言い換えることもあり、主に3月から5月にかけて発生する強い低気圧による荒天を指し、時には台風並みの甚大な被害を引き起こすこともあります。 過去には、この春の嵐(メイストーム)によって大きな被害が発生した事例があります。

1954年5月に発生した嵐

1954年5月8日から10日にかけて、低気圧が急速に発達しながら日本海からオホーツク海へ進み、北日本を中心に強風をもたらしました。

8日21時に黄海で1000hPaだった低気圧は、12時間後には日本海西部で988hPa、24時間後には別の低気圧と1つにまとまって970hPaと、わずか1日の間に急速に発達しました。

さらにこの後、低気圧は発達を続けながら北海道を横断し、10日9時には952hPaまで発達したと記録されています。

この低気圧に伴う強風で、北海道全域で建物の倒壊や大規模な火災が発生しました。また、北海道の沖合へ出ていた漁船約400隻が遭難し、沈没や流失などの被害を受け、死者・行方不明者は361人にのぼりました。当時は気象予報技術が現在ほど発達しておらず、無線設備を備えていない漁船も多かったことなどから、急速に接近する低気圧によって一気に天候が変わる状況に、逃げる間もなく巻き込まれてしまった漁船が多かったとされています。

そして、この強風災害が「メイストーム」の語源と言われています。

2012年4月に発生した嵐

2012年4月3日から5日にかけて、西日本から北日本にかけての広い範囲で記録的な暴風や、前線の通過に伴って非常に激しい雨となりました。

2日21時時点で1006hPaだった低気圧は、24時間後には964hPaとなり、24時間で42hPaも降下する非常に稀な急発達を記録しました。

暴風の目安となる風速20m/s超をアメダスの全927観測地点中78地点で観測するなど、広い範囲で強風となりました。

影響は広範囲にわたり、全国で4人が死亡したほか、建物の倒壊や鉄道の運転見合わせ、通信やライフラインにおいても大きな影響が生じました。

春の嵐の特徴とメカニズム

では、なぜ春に嵐をはじめとした強風が発生しやすいのでしょうか。そこには、季節特有の大気の状態が関わってきます。

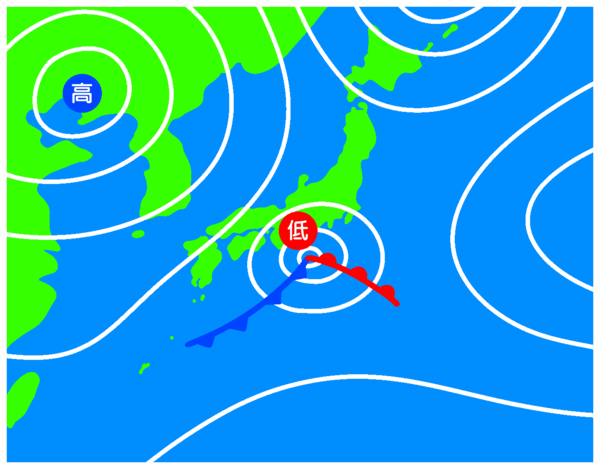

春は冬から夏へと季節が移り変わる時期です。この時期の日本列島付近では、北から流れ込む冷たい空気と南から流れ込む暖かい空気がぶつかり合います。

寒気と暖気がぶつかり合った境では、上昇気流が発生し低気圧が発達します。そして、寒気と暖気の温度差が大きいほど、上昇気流は活発になり、より低気圧が発達しやすくなります。

つまり、季節の変わり目である春は、空気の温度差が大きいために気圧の変化が激しく、「爆弾低気圧」のような短時間で急速に発達する低気圧が発生しやすいのです。

また、春の嵐の場合、低気圧の移動する速度が速いことで、短時間のうちに天候が大きく変わりやすいことも特徴です。このため、台風並みの強風を伴った場合、強い風の範囲が台風よりも広く、影響が広範囲にわたることも特徴として挙げられます。

春の嵐がもたらす企業活動への影響

春の嵐が発生した場合、私たちの生活や企業活動には様々な影響が想定されます。

猛烈な風による被害は、生活への影響はもちろん、企業やサプライチェーンなどへの影響も例外ではありません。

企業活動に関わる工場などの施設や設備の損傷・倒壊や、商品や作物などの損傷で直接的に被害を受ける可能性があります。ほかにも、強風による電線の断線で停電が発生すれば、通信網やサーバー停止による企業活動への影響が考えられます。

また、強風による交通機関の運休や道路の通行止めにより物流が滞れば、部品供給の遅れなど企業活動に直接的な影響が出る可能性があります。

直接的な被害以外にも、強風で火災の被害が拡大する恐れがあります。2025年は山火事も多く、1度火が出ると風にあおられて大きく燃え広がる恐れがあります。春は火災の予防にもより一層注意が必要です。

▼2025年は強風で大規模山林火災も増えています

▼正しい知識で火災を予防しましょう

ここまで見てきたように、夏や秋の台風シーズンがまだ先だからといって、決して油断はできません。先に述べたように、急速に発達する低気圧による春の嵐は、時として直接・間接的に甚大な被害や事業継続に影響をもたらす脅威となりうるのです。

被害を受けないための体制を整える

春の嵐は急速に到来します。そのため、早めの情報の収集とその時に対応できる備えが重要となります。

まずは、日頃から気象情報を注意深く確認する体制を整えておくことが重要です。

天気予報をチェックするのはもちろんですが、気象庁は春の嵐の襲来が予想される場合、段階的に情報を発表して注意を呼びかけています。

数日前から「暴風に関する気象情報」が発表され、状況に応じて半日~数時間前には「強風注意報」、さらに危険度が高まると「暴風警報」へと切り替わっていきます。これらの情報は発生前だけでなく、発生後も適宜更新されます。

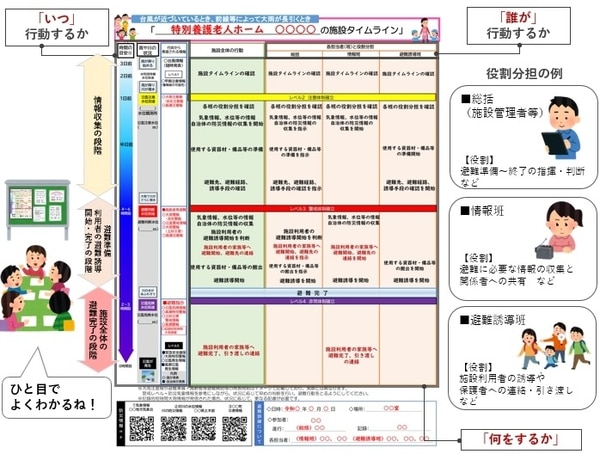

<タイムライン防災のイメージ>

(出典:国土交通省関東地方整備局)

特に気象情報は早ければ1日以上前から発表され、予想される風の強さや想定される被害などについて解説を確認できるため、事前の備えにはかなり有用な情報といえます。

これらの気象情報を早期にキャッチし、あらかじめ定めたタイムライン(防災行動計画)に基づいて、強風対策や従業員の安全確保、避難行動などを計画的に実行することが望ましいです。

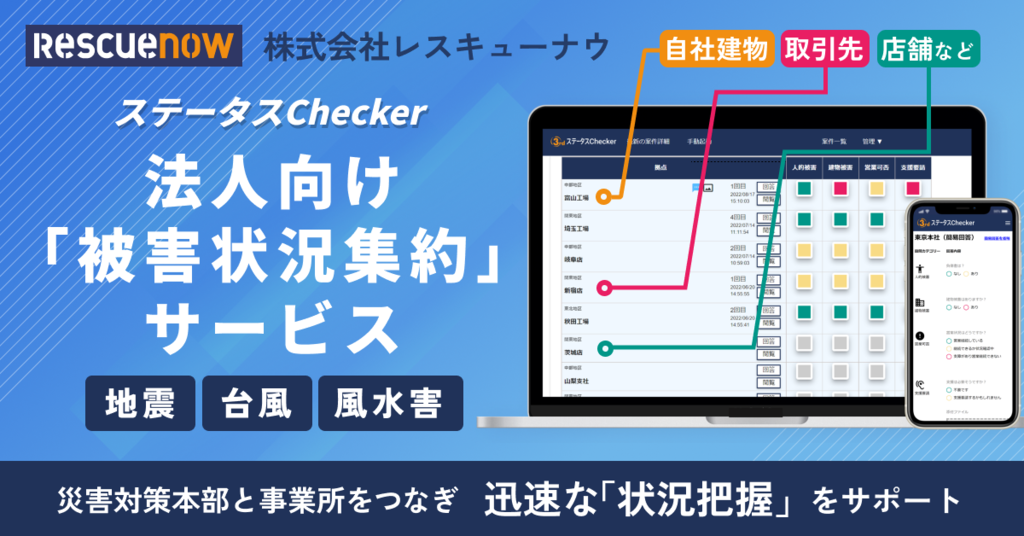

一方で、こうしたタイムライン防災を効果的に機能させるためには、事前の準備が不可欠です。自社の備えが十分かどうかを確認するために、レスキューナウが提供する簡易診断やアドバイザリーサービスを活用するのも有効な手段でしょう。

▼貴社の防災対応は十分ですか?1時間ほどでできる「簡易診断」はこちら

▼貴社の防災対応を一緒になって考えます。「アドバイザリーサービス」はこちら

早く・正確に災害リスクを捉えるために有効な「情報収集ツール」

気象情報をはじめとする情報収集の体制を整えるのは重要ですが、なかなか逐次変化していく気象状況やライフライン情報などを常時確認することは難しいです。そこで役に立つのが、効率的に情報を収集できるツールです。

例えば、SNSやニュースのポータルサイトを見るという方法もありますが、災害をはじめとした危機管理情報を効率的に収集できるサービスも有用です。

▼情報収集の重要性についてはこちら

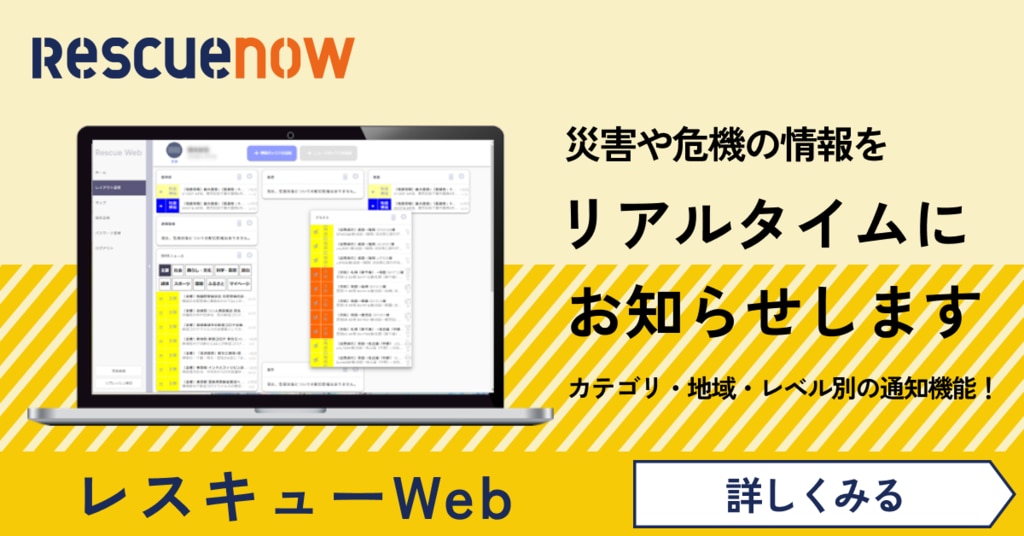

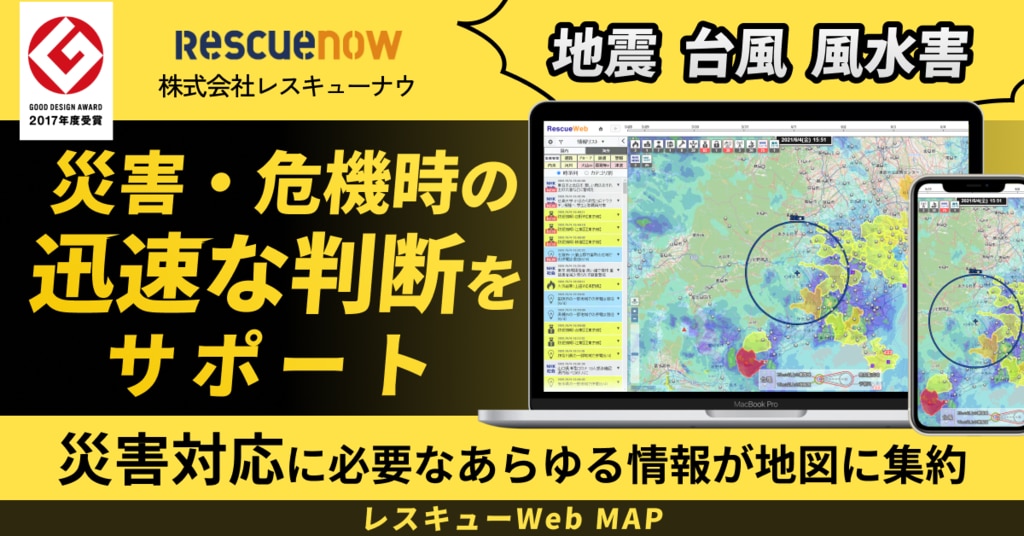

レスキューナウが提供する「レスキューWeb」では、約30カテゴリ・100以上の項目から必要な情報だけを選択し、メールで受け取ったり、専用画面で一覧表示したりすることが可能です。

▼多くの災害に関する情報から必要なものだけ欲しいという方に「レスキュー Web」

また、「レスキューWeb MAP」では、情報を地図上に重ねて表示します。風の強さや雨量の予測だけでなく、自治体から発表される避難情報、鉄道や道路の運行・交通規制状況などを地図上で視覚的に把握することができます。

▼地図で重ねてリスクを可視化できる「レスキューWeb MAP」の詳細はこちら

おわりに

さて、本記事で解説してきたように、「春の嵐」は決して軽視できない自然災害です。その突発的な発生と広範囲に及ぶ影響力に備えるためには、「いかに早く正確な情報を掴み、適切な行動をとるか」が鍵となります。

この課題に対する有効な解決策の一つが、先に紹介した情報収集・管理ツールです。企業や組織にとって信頼できるツールを活用し、防災体制を常に最新の状態に保つことは、事業継続のための重要な投資と言えます。

春は穏やかな陽気の裏に、思わぬ災害リスクが潜んでいます。しかし、正しい知識と事前の備え、そして確かな情報があれば、そのリスクは抑えることができます。季節ごとの気象災害へのリスクを考えながら、貴社に合った防災・減災体制を構築していきましょう。