火山災害の多様な影響と対策を考える【三宅島・雄山噴火から25年】

こんにちは、レスキューナウです。

8月18日で2000年の三宅島・雄山の大規模噴火から25年が経過します。火山島である三宅島は、過去に幾度となく火山災害に見舞われてきました。

中でも今回取り上げる2000年の噴火は長期にわたる全島避難や火山ガスの影響など、各方面に広く影響を与えるものでした。当時の状況を振り返りながら、火山災害の影響について見ていきたいと思います。

▼ 火山活動で発生する災害にどんなものがあるか、改めて確認してみませんか?

この記事の目次[非表示]

三宅島・雄山の火山活動開始から最大の噴火まで

2000年、三宅島・雄山の噴火活動が始まったのは6月26日のことでした。この日の18:00過ぎから三宅島直下を震源とする地震が相次いで発生し、活動が活発化していきます。翌27日には島の沖合で海底噴火が発生し、海水が変色しました。一方で、震源は次第に西方へ移動したことから、噴火活動はこのまま収束するのではないかという期待もありました。

しかしながら、海底噴火から約1週間後の7月4日から再び地震が増加。同月8日18:00過ぎに雄山山頂部で小規模な噴火が発生します。この噴火の後、山頂付近に大規模な陥没が確認されました。陥没はその後も8月にかけて進行し、最終的には直径1.6km、深さ500mの陥没火口(カルデラ)が形成されます。

このカルデラ形成は数千年に一度の頻度で発生するもので、三宅島の噴火では非常にめずらしい活動形態であったことから、火山学者をも驚かせる想定外の出来事でした。

その後も断続的に噴火を繰り返し、8月18日、ついに最大の噴火が発生しました。噴煙は高度1万4000mに到達し、多量の火山噴出物が広範囲に降りました。そして、同月29日の噴火では低温の火砕流が発生し、海岸部まで到達するなど、火山災害が徐々に島民の安全確保に懸念が生じるものにまで拡大していきました。

三宅島・雄山が噴火した際の画像(東京都産業労働局 webページから引用)

三宅島全島避難の実施へ

東京都と三宅村では、拡大する火山災害の被害を重大視し、6月末に廃止した災害対策本部を8月29日に再び設置します。そして、翌日に予定されていた小中学生の島外避難を前倒しで実施しました。

また、当時の火山噴火予知連絡会が「これまでの規模を上回る噴火や火砕流が発生する可能性がある」とのコメントを出したことから、村の災害対策本部は9月1日に全ての住民に対する島外への避難(全島避難)を実施することを決定しました。

翌2日には全島民に対する島外への避難指示を発令し、同月4日までフェリーなどによる全島避難を完了させました。

全島避難後も火山活動は続き、避難指示が解除されるまで、なんと4年5か月もの時間を要しました(2005年2月1日解除)。

全島避難はなぜ長期化したのか?

避難指示が解除されるまでに4年5か月を要した原因のひとつとしてあげられるのが、多量に放出された火山ガスであり、これは2000年の噴火災害の大きな特徴ともいえます。

風向きによっては本土にも火山ガスが流れ込み、2000年8月28日14:00、東京都八王子市片倉の測定局で火山ガスの成分である二酸化硫黄の濃度が0.935ppmに達し、腐卵臭のような臭いが各地で報告されることもありました(環境基準は1時間値で0.1ppm以下)。

火山ガスの主な成分は水蒸気(90%以上)ですが、このほかにも二酸化硫黄・硫化水素・塩化水素・二酸化炭素など人体に有害な成分が含まれ、こうした有害な気体を吸い込むと最悪の場合、命を落とすことにつながります。また、濃度が高い状態が続くと車両などの車体が錆びたり、農作物が枯れるなど日常生活や経済活動を正常に行うことができません。

こうしたことから、2000年の噴火災害では火山灰や火砕流を伴う噴火が落ち着いても、多量に放出される火山ガスのため帰島できない状況が長く続く結果となってしまいました。

全島避難の様子(東京都三宅支庁webページより引用)

火山災害の被害とりまとめが困難なワケ

行政では自然災害が発生すると被害の総数や総額をとりまとめます。しかし、2000年の噴火においてどの程度の被害があったのかを把握することは困難だといいます。

三宅村の資料によれば「被害は、時間経過を伴って変化し、一方で復旧対策等が実施される。そのため、いつの時点で、何をもって被害とするかを一概に定めにくい。今回の災害についても公式な被害の総数・総額はまとめられておらず、これが長期化した火山災害の特徴とも言える」と記述されています。

長期化した避難生活による影響

避難の長期化によって多くの島民が全国各地に分散して避難することになりました。高齢者は慣れない都会の生活に戸惑いを覚え、近隣住民との人間関係に不安があり大きなストレスだったといいます。

また、親元を離れて避難生活をしていた子供たちは、睡眠障害・集中力の低下・暴力行為・いじめなど、避難生活によるストレス症状が確認されたということです。経済の面でも、事業活動が停止したことによる生計の悪化、他地域との産業競争力が低下するといった影響が出ました。

避難指示解除後、約15年も続いた火山ガスの影響

2005年4月に避難指示が解除されたものの、三宅島の住民はその後も長きにわたり、目に見えない火山ガスという脅威と向き合い続けることになりました。

放出が続く火山ガスの影響で、島内の一部集落は「高濃度地区」に指定され、引き続き居住や立ち入りが制限されました。その後、ガスの濃度が低下するにつれて「準居住地区」へと移行しましたが、そこでも喘息などの高感受性者や19歳未満の人の居住は引き続き制限され、それ以外の住民も小型脱硫装置の設置が義務付けられるなど、生活への制約は続きました。

こうした規制が完全に解除されるまでの道のりは長く、噴火から15年が経過した2015年9月、ようやく島内すべての集落で居住制限がなくなりました。また、地区内に港や空港があったため、定期航空便の再開は2008年までずれ込み、島にいるすべての人に防毒マスクの携行が2013年7月まで義務付けられていました。

影響はこうした制度的な制約だけではありません。火山ガスがもたらした健康被害や深刻な人口減少、そして経済的な打撃は、島の復興における大きな課題として重くのしかかりました。

そのような厳しい状況の中、島の未来を切り拓こうとする住民の姿もありました。2007年にレスキューナウの社員が島を訪れた際、ある農家は火山ガスに強い新たな特産品を見つけようと、山の斜面にアシタバだけでなく、メロンやスイカといった様々な苗を植えて試行錯誤を重ねていました。その農家の方は、いかに三宅島産の作物に付加価値をつけられるかが、これからの課題だと語っていたそうです。

噴火当時、火山性ガスで立ち枯れした三宅島の木々(東京都産業労働局 webページから引用)

三宅島は再び噴火に備える局面へ

2000年には北海道の有珠山でも噴火が発生しました。この有珠山の噴火では、これまでの噴火災害の歴史を教訓とした防災対応を事前にとることができました。また、噴火そのものも近年の噴火と同じく短期間で収束したため被害や影響は限定的でした。

▼有珠山の噴火に関しての詳細はこちらの記事をご覧ください

一方、有珠山と同じくこれまでも噴火が繰り返されてきた三宅島・雄山では、数千年に一度の頻度で発生する山頂付近の陥没に加え、長期間にわたる多量の火山ガス放出など、過去繰り返されてきた噴火とは異なった経過をたどりました。

このように、噴火が繰り返されその特徴を把握できている火山においても、次の噴火が以前と同じ経過をたどるとは限らないことを雄山の噴火は示しています。それでも、いつかは訪れる噴火に備えて関係機関から発表される最新の情報を確認したり、噴火した場合の被害や影響のシミュレーションを複数パターン用意・検討して対応することが重要です。

また、近年の三宅島は再び火山活動が活発化しています。2015年6月には噴火警戒レベルが「2」(火口周辺規制)から「1」(活火山であることに留意)に引き下げられましたが、2025年には山頂火口直下を震源とする微小な火山性地震の増加など火山活動が高まっている現象が確認されています。

これに伴い、2025年6月17日に雄山の噴火警戒レベルが「1」(活火山であることに留意)から「2」(火口周辺規制)に引き上げられました。火山性地震の増加は一時的で、その後は地震活動や噴煙活動などが低調に推移したことから、噴火警戒レベルは7月18日に再び「2」(火口周辺規制)から「1」(活火山であることに留意)に引き下げられました。

しかし、マグマの蓄積を示す地下深いところでの地殻変動は観測されており、2000年の噴火から25年が経過していることから、これまでの噴火サイクルでいえば次の噴火に備える局面に入っているのかもしれません。

三宅島全景(気象庁 webページから引用)

日本全国にある火山の災害リスクに備えるために

今回の三宅島の例を見ればわかるように、火山噴火は一度発生すると大きな被害だけではなく、避難生活に伴う影響や火山灰や火山ガスによる健康や経済への影響など様々なものがあります。そのため、火山に関する情報を手に入れることで、リスクを管理することは非常に重要です。

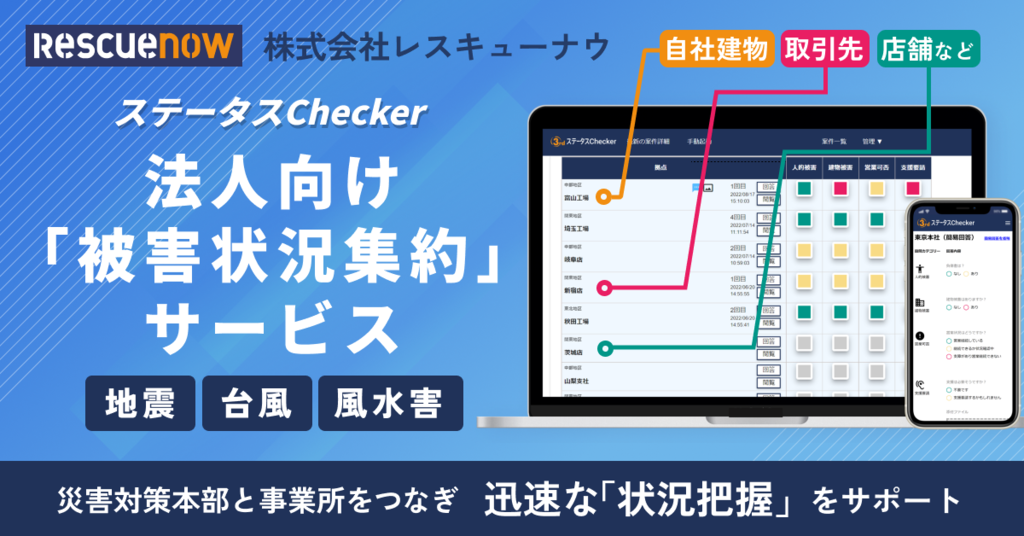

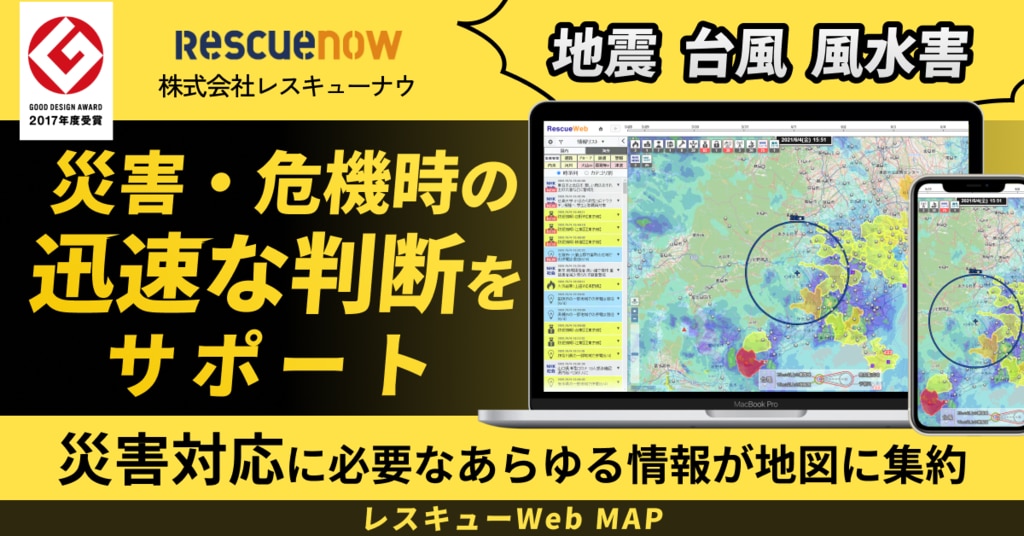

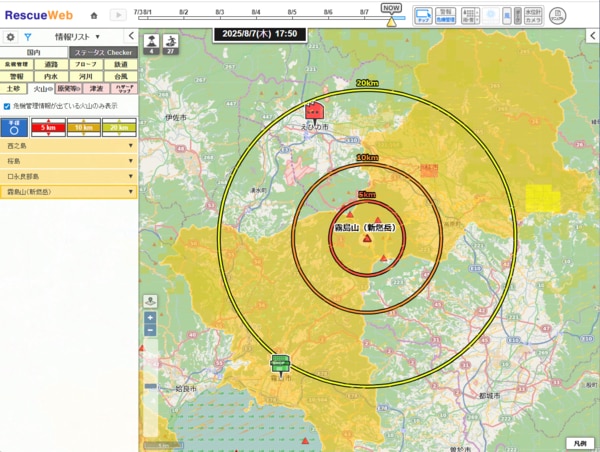

レスキューナウでは火山に関する情報として「噴火予報・警報」をはじめとした気象庁発表情報を、防災・BCPツールの「レスキューWeb MAP」や「imatome」、アプリ・サイネージ・放送向けの「情報配信サービス」と複数のサービスで取り扱っています。

「レスキューWeb MAP」では火山を中心にした半径円で、拠点との位置関係を直感的につかむことが可能。また、風向きや風向も表示されるので火山灰の影響も考慮できます

また、火山灰やガスの影響を拠点毎に確認する際に管理に役立つ拠点確認ツール「ステータスChecker」も有効です。詳細について気になる方は、下記リンクから内容をご覧いただくか、弊社までお問い合わせをいただければと思います。

今回のように過去の火山災害の例を参考にすることで、自社拠点のリスクを見直すきっかけになれば幸いです。