【2025年法改正】防災担当者が押さえておきたい「災害救助法」

2025年5月下旬、避難生活や福祉サービスへの支援を拡充し、災害関連死を防ぐことを目的として「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が国会で可決され、6月から7月にかけて順次施行されました。

加えて、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法などが同時に改正となりました。

一見すると企業活動への影響がわかりにくい、災害関連の法律。今回は法改正を機に改めて抑えたいポイントとして、企業の災害対応のトリガーとしての災害救助法の活かし方や災害救助法の適用の条件は何かを中心に解説していきます。

この記事の目次[非表示]

▼こちらの資料で災害情報収集の必要性を詳しく解説しています

「災害関連死」を防ぐために行われた2025年5月改正

災害救助法は、著しい災害に際し、国や自治体、日本赤十字社などが一体となって応急的な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の維持を図る法律です。

2025年5月に行われた一連の法改正は、2024年元日の令和6年能登半島地震をきっかけとし、避難生活における「災害関連死」のリスクを軽減することを大きな目的としています 。

後述しますが、災害救助法には「事前適用」という考え方があります。災害救助法2条2項や施行令1条1項4号は、早期の避難をうながし、「災害直接死」を減らすものですが、今回の改正では、そこからさらに一歩踏み込み、避難生活の質を確保することで「災害関連死」をも防ごうとするものとなっています。

この流れは、災害救助法が制度化当初の「事後対応」の法律から、「災害直接死や災害関連死の被害を未然に防ぐ」ための法律へと着々と進化していることを示していると言えます。

企業にとっては、福祉支援が手厚くなることを踏まえ、自社の従業員支援、特に要配慮者やその家族へのあり方を見直す良い機会となりますので、詳細な法改正の内容をチェックしておくことをおすすめします。

「災害救助法適用情報」は災害・BCP対応における「判断と行動のトリガー」になる

一見すると、被災者救助のために行政機関が「お墨付き」を与えるように見える災害救助法。実は企業の災害・BCP対応のトリガーとして活用することも可能です。

災害救助法の適用は決められた条件を満たすと、「市町村単位」で行われます。これは、市町村単位で災害で大きな被害が出る、あるいは出る可能性があるという状況であると行政機関が認識していることを示しているということです。この情報を活用することは企業の災害対応に有効な手段の1つといえます。

災害・BCP対応開始トリガーとしての活用

災害救助法適用の情報を活用する場面としてまず1つ考えられるのは、発災後の災害・BCPの初動対応です。自社拠点が適用市町村に含まれた場合、気象警報や地震・台風情報といった気象庁発表の各種情報とともに、情報収集体制を強化するきっかけや、拠点の事業継続判断の根拠として活用させることができます。

また、サプライチェーンマネジメントとして、サプライヤーの所在地が適用された場合に被災を前提とした行動を開始するという考え方もあります。そのため、サプライヤーからの連絡を待つ前に、在庫の確認、代替調達先のリストアップ、生産計画の見直しなどの検討が可能になります。

従業員や拠点・サプライヤーの支援根拠としての活用

災害救助法適用の情報は従業員支援の「具体的な根拠」として活用することもできます。災害救助法が適用されると、従業員やその家族は主に「住まい」と「お金」に関する支援を受けられます 。企業はこれらの公的支援を把握し、従業員に情報提供することで、不安の軽減につなげることが重要です。

また、災害救助法の適用は、企業が独自に実施する見舞金や物資支援の基準を設定する際の具体的な根拠としても活用できるでしょう。

▼危機管理情報の収集・配信の仕組みを詳しく解説しています

災害救助法「2つの適用パターン」の違い

ここまでは災害救助法が適用された場合を想定した活用方法をご紹介してきましたが、適用パターンは2つあります。この2つのパターンを知っておくことも情報を有効活用するうえで非常に重要です。

事後対応の適用

災害救助法を被害ベースで適用するのが「事後対応の適用」です。これは、地震や水害などで住宅被害が実際に発生した後に、被害数に応じて市町村単位で適用されるものです。

適用の目的は、避難所の運営、食事の提供、応急仮設住宅の供与など、被災者の生活再建を支援することにあります 。

被害数が判明してから適用するため、災害の発生から適用まで時間がかかりますが 、この情報は被災地外から支援を行う際に、支援の規模を予想しやすく、参考となります。

事前の適用(予防の適用)

災害救助法には防災・減災の考え方に基づく適用もあります。それが「事前の適用(予防の適用)」です。これは、実際の被害発生を待たず、災害による被害を未然に防ぐことを目指すものです。

この事前の適用には、災害救助法施行令1条1項4号と、災害救助法2条2項という2つの根拠があります。施行令1条1項4号は、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合」。こちらの場合、市町村が人的被害のおそれがあると判断した際、被害の状況が判明しなくても県に要請し、災害救助法を適用することができます。

一方、災害救助法2条2項は、災害が発生するおそれがある場合に国の災害対策本部が設置されると、都道府県が所管区域の市町村に災害救助法の適用を決定するという、国からの動きが適用につながる流れです 。

この災害発生のおそれ段階での適用の目的は、住民の早期避難を促し、被害を最小限に食い止めることにあります 。

災害救助法の適用がない場合、避難所の光熱水費などは市町村の負担となりますが、災害救助法が早期に適用されると、光熱水費などの費用を県が負担することが明確になります。このため、市町村は費用の心配をせず、災害の発生前や発生中でも、ためらわずに避難指示の発令や避難所の設置をしやすくなります。

市町村が積極的に対応が取れるようになることで、結果的に災害全体の被害軽減につながるのが災害救助法を事前に適用することの意義となっています。

災害救助法適用時の公的支援メニュー

ここまで、企業が災害救助法適用の情報を活かす手段をお伝えしましたが、公的支援の中にも災害救助法適用により行われるものがあります。こうした支援情報を社員に提供することも、企業ができる重要な支援のひとつです。今回は具体的な支援について一部紹介します。

住まいに関する支援

災害救助法が適用された地域に対しての住まいに関する支援として、「住宅の応急修理」と「応急仮設住宅への入居」の制度を利用することができます 。例えば、住宅の応急修理制度では、自宅が大規模半壊の判定を受け、修理後住み続けられる見込みがあれば、一世帯あたり約50万円の補助を受けることが可能です。

また、2020年7月の法改正では「住宅の応急修理」を行っている間、「応急仮設住宅」を使用することができるようになり、より被災者にとって利用しやすい制度になりました。詳細に関しては細かい条件や、災害によって期間の延長などありますので、必ず自治体の発表する情報を確認してください。

お金に関する支援など

お金に関する支援としては、「被災者生活再建支援法」に基づき、生活再建のための支援金が支給されます。支援金の額は、被害の程度(全壊・半壊など)や世帯人数、住宅の再建方法(購入、賃貸など)に応じて決まり、使い道はスマートフォンや自家用車の購入、アパートの敷金・礼金など、何にでも使えます。ただ、この支援金では持ち家を元通りに再建するには不足するのが現実です。

この他にも、金融機関での預金引き出しの特例対応や、企業の製品の無償修理など、民間の支援が数多くあります。一方で、民間企業の支援は、自ら情報収集し、申請しないと利用できないことが多いため、 注意が必要です。

「災害救助法適用情報」を活用した情報収集の可能性

一見すると企業の災害・BCP対応とのリンクがイメージしづらい災害関連の法律。その中で「災害救助法」は、企業の防災担当者にとって有益な情報が含まれる法律であることがお判りいただけたのではないでしょうか。

特に、実際の被害発生を待たずして発動される「事前の適用」は、企業の初動対応やサプライチェーンのリスク管理において、先手を打つ行動を可能にする情報といえます。

この記事を機に、ぜひ一度、自社の防災や災害対応の体制やマニュアルに、「災害救助法適用」という情報をどのように組み込み、活用できるかを検討してみてください。

そして、災害という不確実性に立ち向かうためには、確かな情報が不可欠です。災害救助法適用をはじめとする、災害時における企業の意思決定を左右する重要な情報を、いかに迅速かつ正確に収集し、自社の状況と重ね合わせて判断するかは多くの企業で課題となっていると思います。

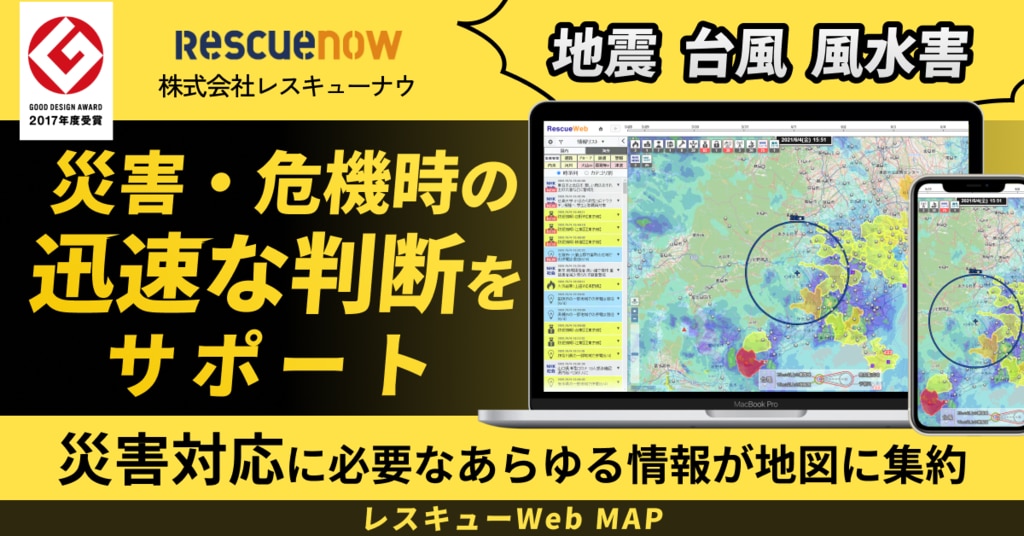

創業時から危機管理情報の収集に強みをもつレスキューナウでは、災害時の情報収集に関する課題を解決するツール、サービスを複数ご用意しております。ぜひ、下記のリンクからご覧いただき、ご興味を持っていただけますと幸いです。

▼地図上で被害状況や影響範囲を把握したい方におすすめのサービスはこちら

▼その他、防災・BCPに関する課題を解決したい方におすすめのサービス一覧はこちら

執筆協力:レスキューナウ 危機管理情報センター 大脇桂