災害時における初動対応の重要性|BCP策定後も不安が残る理由とは

こんにちは。レスキューナウです。

「自社のBCPは現実的ではない気がする」「災害時に計画通り動けるのか不安がある」と感じたことのある方はいらっしゃるでしょうか。

実は、業種や規模を問わず多くの防災担当者様がBCP策定後も自社の事業継続力に課題を感じています。

そこで今回は、BCPを策定しているにもかかわらず不安を感じるという防災担当者の方に向けて、そのモヤモヤを払拭するヒントとなる「初動対応」についてご紹介いたします。

▼ 自社のBCPは災害発生直後に機能しますか?機能するBCPのための『初動対応力の向上』資料はこちら

この記事の目次[非表示]

初動対応とは

初動対応とは、災害が発生した直後に行う情報収集や状況把握などの一連の対応のことです。

災害対応の中ではBCP発動の前にあたり、具体的には以下の対応を含みます。

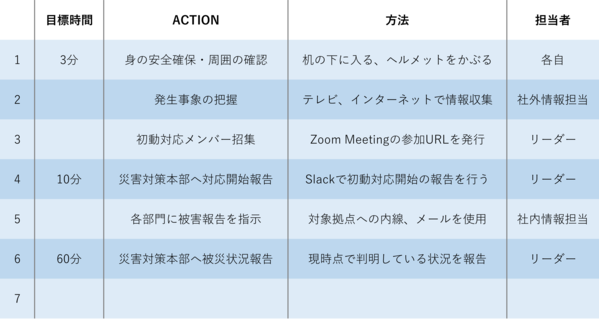

【初動対応の例】

|

初動対応の重要性

災害発生後、最初の数時間で自社の事業継続に必要な情報を収集・報告できれば、災害対策本部が適切な判断を下すことのできる状況が整うため、その後のBCP発動フェーズへスムーズに移行できます。

災害情報や交通・ライフライン情報、従業員の安否、拠点や設備の被害状況など必要となる情報は様々であり、これらを迅速かつ正確に収集するのは骨の折れる作業です。

しかし、初動対応のスピードこそが事業復旧までの時間を短縮し、結果として損失を最小限に抑えることになると言っても過言ではありません。

初動対応に遅れが生じると、災害対応全体が後手後手に回ってしまう可能性があるため、事前に具体的かつ実践的な計画を立て、災害時は即座に実行できる体制を整えておきましょう。

初動対応計画とは

初動対応を迅速に行うためには、災害発生直後にとるべきアクションをあらかじめ取り決めておくマニュアルとして「初動対応計画」を作成しておくと安心です。

具体的には従業員やオフィス、取引先といった経営資源の確認など、自社への影響度を把握するために必要な「情報収集」「状況報告」の対応手順を記載します。

初動対応計画を作成するうえで重要なポイントは、単に対応手順を列挙するだけではなく、「誰が」「いつまでに」「何を」「どのように」という対応の詳細まで決めておくことです。

すでにBCP(事業継続計画)を策定されている場合は、対応方針や実施すべきアクションがBCPの中に記載されている可能性が高いため、そこからさらに具体的な方法を決めていくやり方であれば、最小限の労力で初動対応計画を作成できるのでおすすめです。

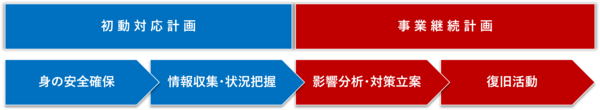

初動対応手順を簡略化したイメージ図

初動対応計画とBCPの違い

初動対応計画とBCPはどちらも災害や緊急事態に対する企業の計画ですが、その目的や対象とする範囲は大きく異なります。

初動対応計画は災害発生直後にとるべきアクションについてまとめたもので、従業員の安全確保や安否確認、建物や設備の被害状況の確認などが含まれます。

災害発生後の最初の数時間で行うべきものが中心であり、迅速な対応によって被害の拡大を防ぐことと、BCPフェーズへのスムーズな移行を目的としています。

一方、BCP(事業継続計画)は災害や緊急事態が発生しても重要業務を可能な限り中断させずに早期復旧するための方針・体制・手順をまとめたもので、各種設備の確保やライフラインの代替対策、システムのバックアップなどが含まれます。

災害発生後を中長期的視点で捉えたうえで行うべきものが中心であり、事業継続を目的としています。

【初動対応計画とBCPの違い】

|

BCP策定後も災害対応に不安を感じるのはなぜか?

BCPの中には、「震度6弱以上の地震が発生した場合に災害対策本部を立ち上げる」という震度を基準とした災害対策本部の立ち上げ条件に関する記述が多く見受けられます。

しかし、自社への影響度が判然としていない災害発生直後の状況下で、いきなり災害対策本部を立ち上げることは本当に現実的な判断と言えるでしょうか。

災害対策本部は役員や部門長クラスで構成されている場合が多いため、重要な会議や会合などの予定をキャンセルして災害対応にあたる状況も考えられます。

そのため、震度を基準に災害対策本部を立ち上げようとすると、経営層から「まずは自社に影響があるのか確認をしてほしい」と要求されることもあるでしょう。

BCP策定後も自社の災害対応に不安を感じる理由はこの「実際に機能するのかがわからない」という部分にあります。

BCPで定めた災害発生直後にとるべきアクションが「災害対策本部の立ち上げ」になってしまっていると「BCPに沿って災害対策本部の立ち上げを要求しても、対応してもらえるかわからない」という不安が残ってしまうのです。

また、BCPには実施すべきアクションしか記載されておらず、「誰が」「いつまでに」「何を」「どのように」などの具体的な内容が記載されていないことも少なくありません。

BCPを策定することを目的とするのではなく、策定したBCPが実際に機能するかどうかという点で考えることが非常に重要です。

初動対応計画を作成するメリット

企業が災害や緊急事態に直面した際に迅速に対応するためには、BCPの策定だけではなく初動対応計画の作成が不可欠です。

初動の計画を事前に準備しておくことは、いざという時の混乱を防ぎ、事業の継続に大きく貢献することとなります。

ここでは、初動対応計画を作成するメリットについてご紹介します。

役割やアクションが明確になる

初動対応計画を作成するメリットの1つ目は、災害時における役割とアクションが明確になり、組織的でスムーズな対応が可能になる点です。

災害や緊急事態が発生した際の実態として少数の担当者が経験則で対応しているという課題をよく耳にしますが、「誰が」「いつまでに」「何を」「どのように」対応するのかが不明瞭なままでは、ミスが起こりやすくなり、スピードが求められる状況において多くの時間をロスしてしまいます。

また、災害対応の属人化が進むと、担当者が被災してしまった場合に対応の遅れや停止につながるリスクもあります。

一方で具体的な対応手順を定めていれば、仮に担当者が被災した場合であっても他の従業員が代わりに対応することが可能になるため、会社全体の災害対応力の向上が期待できます。

想定外のシチュエーションに強くなる

初動対応計画を作成するメリットの2つ目は、想定外のシチュエーションに強くなる点です。

災害や緊急事態が発生した際は想定外の事象が頻繁に発生するため、混乱により判断が遅れてしまう場合があることは想像に難くないでしょう。

しかし、事前に具体的な対応手順を定めて熟知しておけば、想定外の場面においても臨機応変に対応できる余力ができ、混乱が発生した現場の統制がとれるようになります。

初動対応時に行うべきアクションは各社毎に異なりますが、大枠で捉えるとさほど大きな違いはありません。想定可能な事象に対しての準備を徹底的に行うことは、想定外に備える最も有効な手段であるとも考えられるのです。

初動対応計画に含めるべき内容

初動対応の手順を計画的に組み立て、関係者がその手順を理解できている状態にすることは、事業継続のための重要なファーストステップです。

本章では、安全確保から経営層への報告まで、初動対応計画に入れておくと良い6つの項目について簡単に解説します。

安全確保

災害や緊急事態が発生した時、最優先すべきは人命の保護です。何よりも先に従業員や顧客の安全を確保することで、建物の倒壊や火災などによる二次災害を防ぐことができます。

また、安全が確保されないまま救助活動を行うと、救助者自身が負傷するなどといった形でやさらに被害が拡大する恐れがあり、他の負傷者への対応の遅れにもつながる可能性があります。

初動対応計画では、「災害が発生した時はまず初めに従業員の安全を確保する」といった内容だけではなく、具体的な避難経路や避難場所を明記することで、素早く安全を確保できるようにしましょう。

通報、避難誘導

災害発生後、重傷者がいる場合や被害が甚大な場合は消防や救急、警察といった外部の機関に速やかに通報することで早期の救助や支援が可能となります。

一例として、通報を受けてから救急車が現場に到着するまでの時間は約10.3分後(令和4年)とされていますが、これはあくまで通常時の所要時間にすぎません。

大規模災害発生時はそれ以上に到着が遅くなることが容易に想像でき、通報までの1分1秒の差がその後の命運を分けることになります。

また、緊急時は冷静な判断をすることが難しくなるため、慣れたはずの会社内であってもどのように避難したら良いのかわからなくなってしまう人もいます。パニックを防ぎ、計画的に避難を行うためにリーダーシップを発揮する責任者を事前に決めておくことも効果的です。

従業員の安否確認

従業員の安否を確認することで、災害発生後の人的リソースを把握でき、次に行う対応を迅速に判断できます。

また、企業や組織は従業員の健康と安全に配慮する義務を負っているため、災害発生時に安否確認を行わなかった場合、安全配慮義務に違反するとして損害賠償を求められる等のリスクが発生する可能性も0ではありません。

従業員の働く環境を守り、迅速な事業の継続・復旧を行うために適切なツールやシステムを準備しておくことが必要です。

被害状況の確認

被害状況の確認は、建物や設備の損傷の程度を把握し、次に取るべき対応を決定するために重要です。特に全国各地に支店や拠点のある会社は、被害の全体像を早期に把握することで、効率的な復旧計画を立案できます。

初期段階での被害確認は、その後の災害対応におけるリソースや代替手段の確保において不可欠であるため、あらかじめチェックすべき項目を書き出し、徹底的な確認を行いましょう。

インフラ状況の把握

電気・ガス・水道などのインフラが災害時にどの程度機能しているかを確認することも初動対応において非常に重要です。

特に通信手段の確保は、社内外問わず連絡や調整を行ううえで必須となるため、通信が途絶している場合は緊急連絡網を整えることが急務となります。

インフラが確保できないと業務の停止を余儀なくされる場合もあるため、確保できない場合の代替手段や対応についてあらかじめ定めておき、いざという時に混乱しないように準備しておきましょう。

経営層への報告

経営層は、災害対応の全体像を把握して、迅速な意思決定を行う役割を担います。そのため、どれだけ現場の状況を正確に報告できるかが経営層の的確な判断につながり、その後の対応がスムーズに進む起点となります。

従業員の安否状況や建物や設備の被害状況、社外の情報など、災害対応の意思決定に必要な情報はこれまでに挙げただけでも様々あり、これらを報告書という形で取りまとめることが理想です。

作成者の違いによる情報の粒度の均一化を図るためにも、報告書に必要な情報を検討し、あらかじめフォーマットを用意しておくことをおすすめします。

初動対応強化の課題

レスキューナウがリスクマネジメントの担当者様を対象に実施したアンケートでは、初動対応の担当者を決めていたり、手順書やマニュアルを整備していたりする企業は全体の半数程度ということがわかっています。

また、策定したマニュアルが機能するかを訓練で検証している企業は全体の2割程度で、多くが時間や人員の確保が難しさやノウハウの不足を原因として初動対応強化の取り組みが進まない状況にあるようです。

Q.貴社のご状況について当てはまるものをお選びください(複数回答可)

①初動対応に関する取り組みが何も出来ていない(10%)

②初動対応の担当者は決めている(51%)

③初動対応手順やマニュアルを策定している(55%)

④初動対応訓練を実施している(22%)

Q.初動対応を強化するにあたり不安に感じる部分はどこですか?(複数回答可)

①かけられる時間や人員が不足している(67%)

②かけられる予算が不足している(28%)

③ノウハウが不足している(69%)

④特に不安を感じない(4%)

レスキューナウでは専任のアドバイザーが初動対応体制の構築や手順の策定、訓練までを伴走して行うサービスをご用意しており、部門・階層・役割に応じて様々な手順書・テンプレート・訓練メニューを用意しています。

「出来る限り自社にかかる負担を減らして取り組みたい」「専門企業のノウハウを取り入れたい」とお考えの担当者様は、ぜひ一度お気軽にお問合せください。

初動対応はツールの導入でDX化を

初動対応計画を作成した後や訓練を実施した企業からは、「定められた時間内に情報を収集しきれなかった」という悩みが寄せられることが多くあります。実際に大規模災害が発生した際にアナログな手法で情報収集を行おうとするとスピーディーに処理しきれない可能性が高いです。

その場合は、安否確認システムや拠点の被害確認システムを導入することで初動対応をDX化することをおすすめします。

スピード勝負となる初動対応においてシステムの活用は必須になりつつあり、すでに安否確認システムを導入している企業は多いと思いますが、その他の情報収集は官公庁のwebサイトなどで行っている企業がまだまだ多い現状です。

近年では業務のDX化が注目されていますが、時間や人手が足りない中での災害対応業務は非常に負担が大きいため、ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

安否確認のDX化はこちら▼

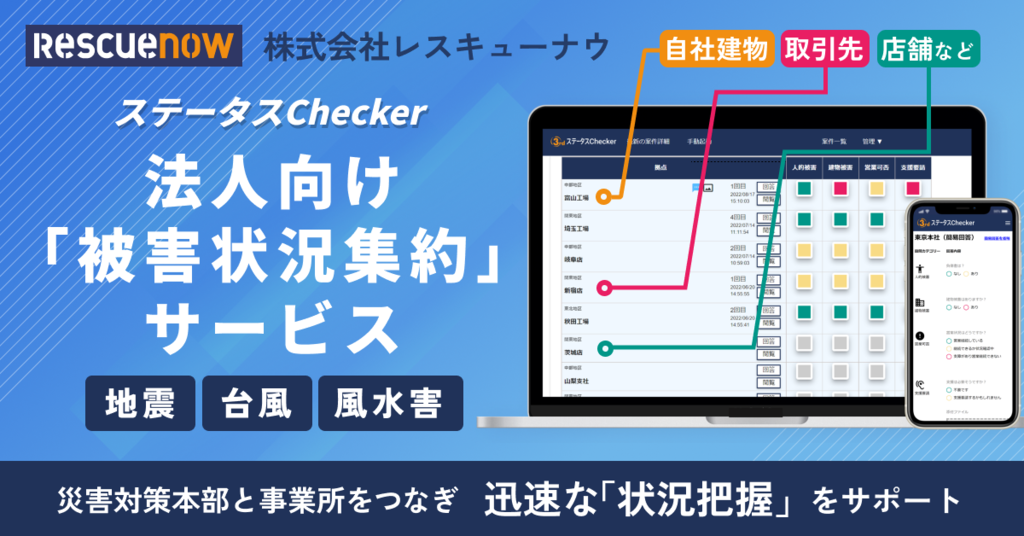

事業所・取引先の被害確認のDX化はこちら▼

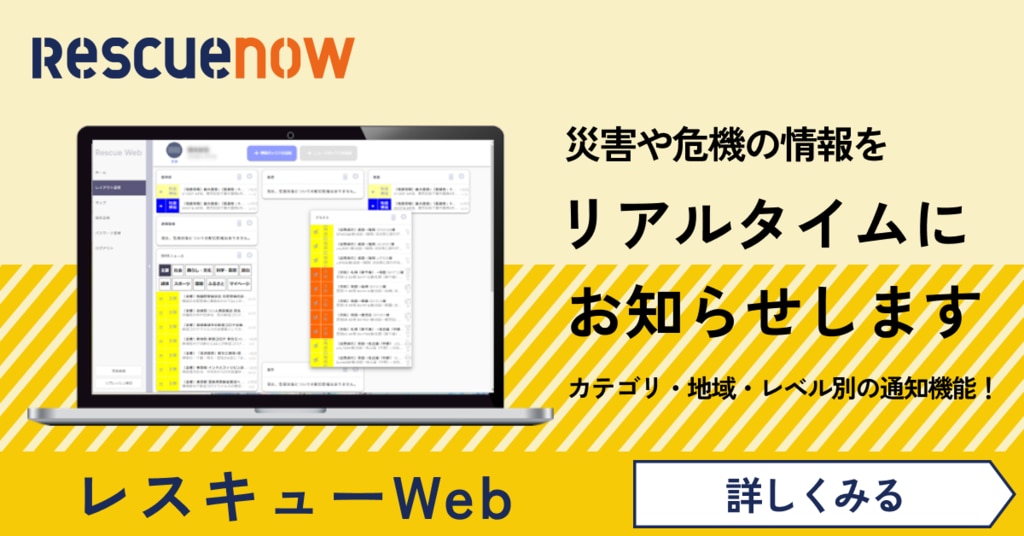

災害情報収集のDX化はこちら▼

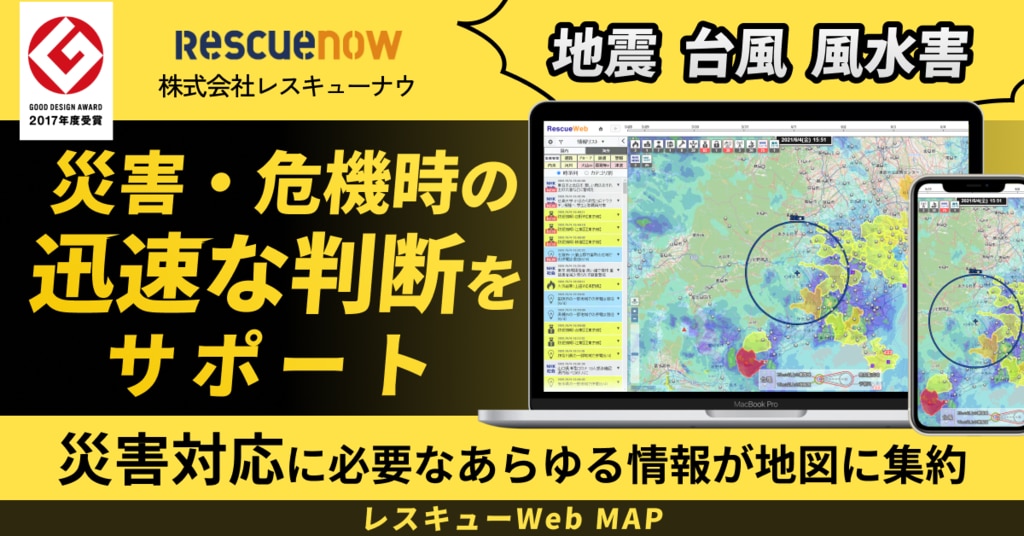

災害対応全体のDX化はこちら▼