平成27年関東・東北豪雨から10年。改めて考える企業の水害対策

2025年9月で「平成27年関東・東北豪雨」(2015年)から10年の節目を迎えます。鬼怒川の決壊により茨城県常総市の市街地が浸水・冠水し、多くの人が救助された様子を覚えている人も多いのではないでしょうか。

近年、短時間に多くの降雨量を観測する「集中豪雨」は増加傾向にあり、水害の激甚化が叫ばれていますが、この水害は、これまでのハード面をメインにした水害対策からソフト面も重要視する水害対策へとシフトする大きなきっかけとなりました。

本記事では、「平成27年関東・東北豪雨」が発生した原因と主な被害を詳しく振り返ります。さらに、この災害をきっかけに変化した水防への考え方や改めて企業が意識して取り組むべき水害対策についても解説します。

▼ 企業の水害対策についてはこちらの資料もご覧ください

この記事の目次[非表示]

大きな被害が発生した鬼怒川の堤防決壊

平成27年関東・東北豪雨は、2015年9月9日から11日にかけて関東・東北地方を襲った記録的な豪雨です。栃木県、茨城県、宮城県では大雨特別警報が発表されたほか、16の観測地点で24時間降水量の記録が更新され、栃木県北部では降り始めからの総雨量が600ミリを超えるなど記録的な大雨になりました。

この豪雨は広範囲に爪痕を残しました。17都県で土砂災害が発生したほか、80以上の河川で堤防の決壊や氾濫が発生しました。中でも特に甚大な被害となったのが、茨城県常総市内で堤防が決壊した鬼怒川流域です。

9月10日昼過ぎに堤防が決壊すると、常総市内は鬼怒川から流れ込んだ水により、40平方キロメートルが浸水しました。これは、市街地を含む市域の約3分の1にあたります。また、浸水深は最も深い場所で4m弱、市街地でも2m程度に達したとみられています。

鬼怒川決壊で水につかった常総市街地の様子(国土交通省 関東地方整備局webページより引用)

鬼怒川決壊で水につかった常総市街地の様子(国土交通省 関東地方整備局webページより引用)

この堤防決壊に伴う浸水は多数の逃げ遅れを生み、3日間にわたる懸命な救助活動で約4300人が救出されました。物的被害としては約1万5000棟以上の家屋が被害を受け、その被害総額は茨城県内だけでも401億円に上りました。

「平成27年9月関東・東北豪雨」が発生した原因とは?

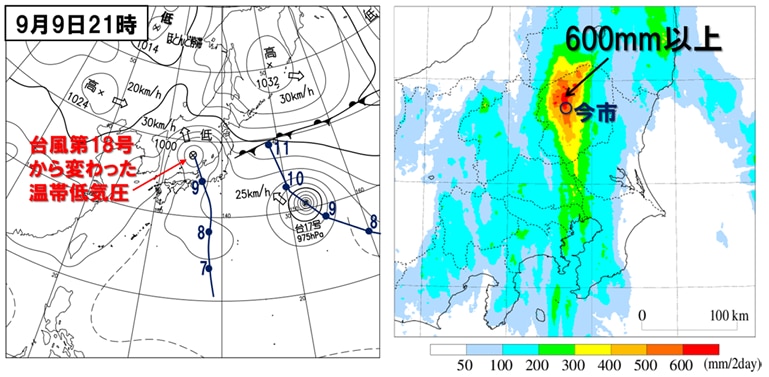

一連の豪雨が発生した理由は、台風17号と台風18号の2つの台風が日本列島に接近したことでした。台風18号は南海上から9月9日に東海地方に上陸し、日本海へ抜けて温帯低気圧に変わりました。

一般的に台風の東側では激しい雨が降りますが、この台風も例外ではなく、主に関東地方で降雨が発生しました。そこに、関東の南東海上にあった台風17号の北側を回り込む風が、海上からの暖かく湿った空気を供給することで、南北に帯状の雨雲が発生し「線状降水帯」となりました。

豪雨の原因となった台風の動き(左図・数値は日付)と9月8日21時~10日21時の48時間積算降水量分布

豪雨の原因となった台風の動き(左図・数値は日付)と9月8日21時~10日21時の48時間積算降水量分布

(気象研究所 報道発表資料「平成27年9月関東・東北豪雨の発生要因」から引用)

この線状降水帯を発生させた雨雲の塊は、台風17号が日本列島の東の海上を北上するとともに徐々に北上し、宮城県でも多くの降雨と堤防の決壊や土砂災害などを発生させました。

鬼怒川決壊で見えた水防の限界と新たな水害対策

平成27年関東・東北豪雨において、最も大きな被害をだしたのは鬼怒川の決壊でした。多くの人命救助を要する事態を招いたこの災害は、国がそれまでの水防災の考え方を大きく転換させるきっかけとなりました。

ハード中心の水害対策の限界

これまでの大規模河川の治水は、「100年に1度」規模の洪水を前提とする計画規模に基づき、堤防などを整備するハード対策が中心でした。

しかし、この豪雨では鬼怒川の2地点で計画規模の基準となる計画高水位を超過し、堤防からの越流と決壊が発生しました。そして多くの逃げ遅れが出ることになりました。この深刻な事態を受け、国は災害からわずか3ヶ月後に「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定しました。

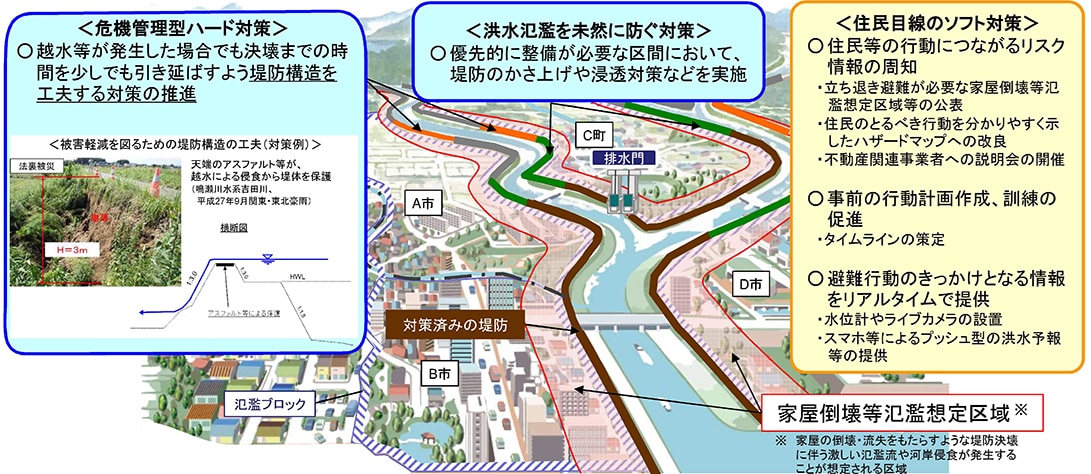

ビジョンとりまとめの中での分析では、住民の水害への意識が十分でなかったことや、堤防決壊による浸水範囲などの情報伝達が不十分であったことが挙げられ、最終的に「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」という、前提の大きな転換によって、水害対策の意識醸成や防災に資する情報伝達を推し進めることとなったのです。

「水防災意識社会 再構築ビジョン」イメージ図(国土交通省「浸水対策ポータルサイト」より引用)

「水防災意識社会 再構築ビジョン」イメージ図(国土交通省「浸水対策ポータルサイト」より引用)

ハード対策の限界も見据えた水害対策強化へ

この新たな方針のもと、ハード・ソフト両面での対策が一体的に進められることになります。

ハード対策においては、従来の堤防整備に加えて、万が一水が溢れても堤防が決壊するまでの時間を少しでも引き延ばし、避難時間を確保するための「危機管理型ハード対策」が推進されました。

そして、このハード対策以上に力が入れられたのは、住民一人ひとりの避難行動に繋げるためのソフト対策です。その中核を担うのがハザードマップの改良でした。従来の「計画規模」から、より甚大な「想定最大規模(1000年に一度レベル)」の降雨を前提としたものへと刷新されました。これにより最大浸水深に加え、家屋の倒壊・流失の危険がある「家屋倒壊等氾濫想定区域」も明記されるようになっています。

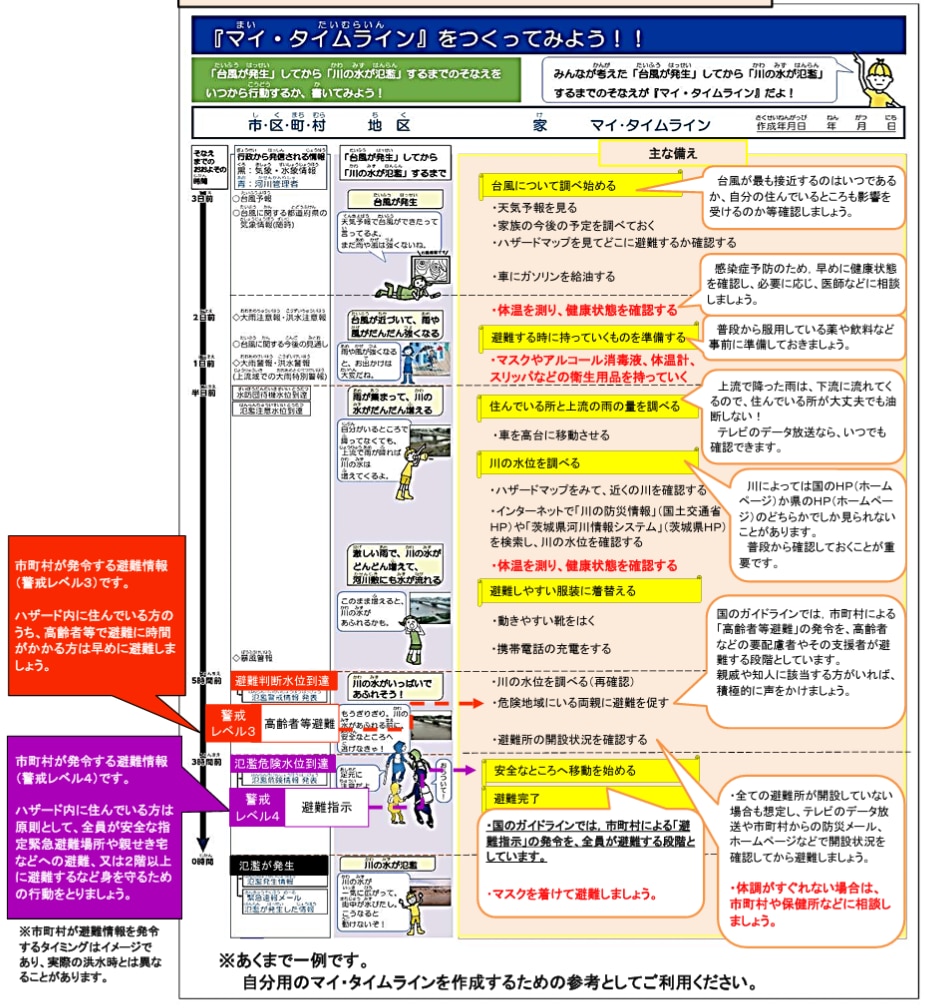

さらに、この進化したハザードマップを個人の防災計画へと落とし込むツールとして「マイ・タイムライン」が生まれました。これは、ハザードマップで示された自らのリスクを基に、「いつ」「誰が」「何をするのか」という具体的な行動計画を時系列で定めておくもので、水防意識を高め、落ち着いて避難行動を起こせるようにするものとして普及が進められています。

マイ・タイムラインの作成例(茨城県webページより引用)

マイ・タイムラインの作成例(茨城県webページより引用)

「想定外」に備える水害対策のポイント3選

平成27年関東・東北豪雨の最大の教訓は、「想定外」を前提とした備えや意識の重要性だったといえます。この災害のあとも西日本豪雨や東日本台風をはじめ、激しい水害が発生していることからも、水防意識を高めることは個人・企業関わらず今後も重要なテーマだといえるでしょう。その際、考えるべきことは複数ありますが、ここでは3つの要点をご紹介します。

1.水害リスクの把握

防災の第一歩はリスクの把握です。大雨による災害には今回解説した川の氾濫(外水氾濫)のほかに、マンホールなどの排水施設から水があふれることによる浸水・冠水(内水氾濫)、土砂崩れなどの土砂災害が挙げられます。

自宅や事業所はどのくらいのリスクがあるのか、各種ハザードマップによるリスクの確認が重要です。そして大切なことは「想定外」は起こりうるということです。「過去に浸水していないから大丈夫」「堤防が強化されたから問題ない」ではなく想定最大規模を把握し、どのような災害が起こる可能性があるのかを知っておくことが全ての災害対策の出発点となります。

▼ どこからハザードマップを探せばいいのだろう?という方にオススメのwebページです

2.具体的な行動トリガーの設定

災害時に最も恐ろしいのは、判断の迷いと対応の遅れです。平成27年関東・東北豪雨では、堤防決壊という状況が「想定外」であり、対策が考慮できていなかったことで、逃げ遅れた人が多く発生しました。

この教訓を踏まえ、「警戒レベル」や「警戒レベル相当」の情報と行動基準、浸水・冠水の予測を確認し、具体的な行動を開始する情報発表の基準(トリガー)を定めておくことが重要です。

例えば「大雨警報が出たら、土のうや水のうを設置する」、「洪水警報が出たら一部業務を中止する」、「氾濫危険情報がでたら全員待避」など、迷わず行動できるレベルまで具体化しておくことで、いざというときに慌てたり、判断を仰ぐことなく迅速な対応と事業資産の保護が可能になります。

▼ 気象警報についてはこちらの資料がオススメです

(2026年の気象警報改正については2025年内にウェビナー開催予定です。ご案内ご希望の方はメルマガをご登録ください)

3.行動トリガーを取り入れた実践的な手順書・体制作り

リスクの見直しや行動トリガーを決めたら、具体的なマニュアルを作成しておきましょう。個人であれば「マイ・タイムライン」の活用は非常に有効です。企業の場合はBCPに組み込むと共に、何分後に何をするか目標時間を定め、誰でも迷わず行動できるようアクションを一覧化した「初動対応手順書」(プロトコル)を作成しておくことを推奨します。そして、マニュアルや手順書が機能する体制になっているかも、シミュレーションや訓練を通じて確認しておくことも重要です。

▼ レスキューナウが推奨する「プロトコル」についてはこちらの記事をご覧ください

改めて水害対策について確認を

平成27年関東・東北豪雨は堤防などのハード対策には限界があり、『想定を超える』洪水は必ず起こるという事実と、いかに情報を活用し、迅速な避難と的確な判断に繋げるかという「ソフト対策」の重要性が強調されるきっかけとなった災害だったといえます。

10年という歳月が流れたいま、私たちの水害リスク把握、そして対策は十分なものといえるでしょうか。本記事をきっかけに改めて確認し、検討する機会となれば幸いです。

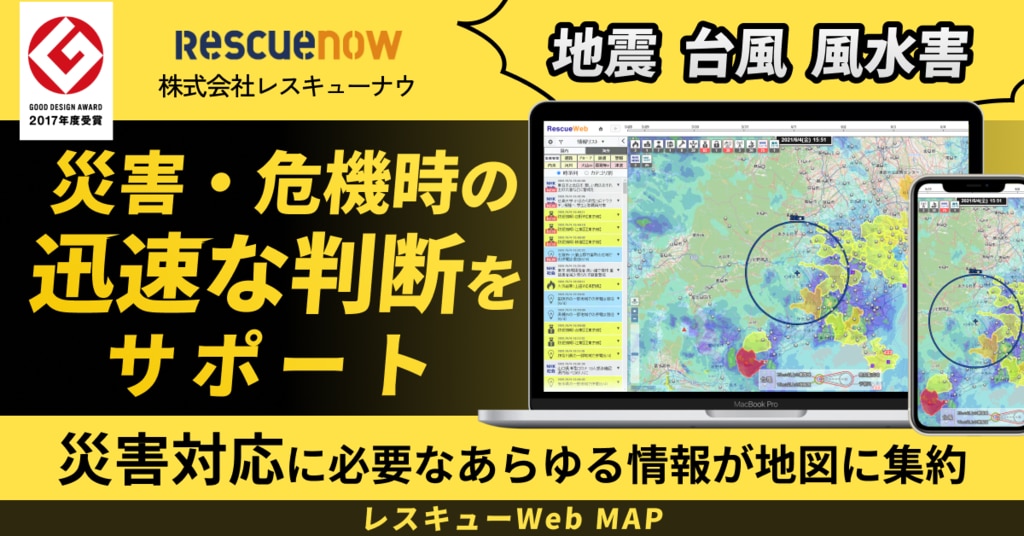

また、レスキューナウでは、災害関連情報と地図を重ね合わせる「レスキューWeb MAP」など、企業防災の構築でネックとなりやすい情報収集という課題を解決する各ツールを提供しています。詳しくは下の「サービス」のリンクからご覧ください。